こちらのページでは太陽系と銀河系について解説していきます。

イラストや図を用いてわかりやすく解説していくので授業の予習復習や定期テスト対策にご活用ください!

その他のやる気アシストの勉強記事 (理科編) もこちらから見ることができます。ぜひご覧ください!

まずは、太陽の姿について見ていきましょう。

太陽は、高温の気体からできていて、自ら熱や光を宇宙空間に放射しています。直径は、約140万kmで、地球の約109倍の大きさがあります。

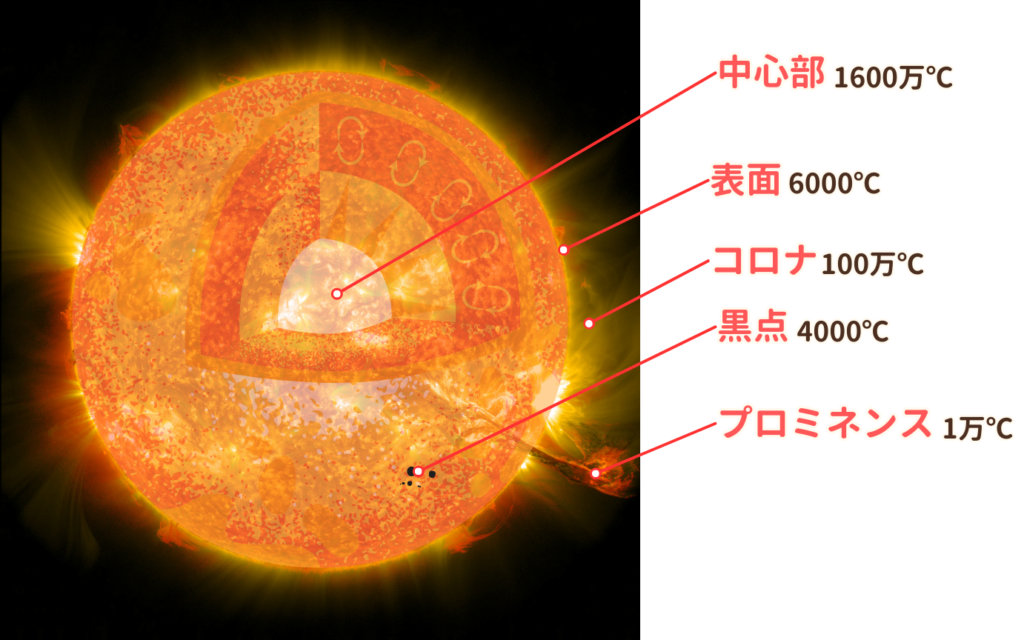

太陽の構造

太陽には高温の中心部、プロミネンスという太陽の表面に吹き出るガス、コロナという太陽の外側にある希薄なガスがあります。

また、太陽の表面には黒点という部分があります。

それぞれ温度が異なるため、図でチェックしましょう。

月は、太陽の光を反射して光っているので、光の当たり方によって形が変わって見えます。毎日少しずつ月の形が変化することを月の満ち欠けといいます。

月の満ち欠けについて詳しく見ていきましょう。

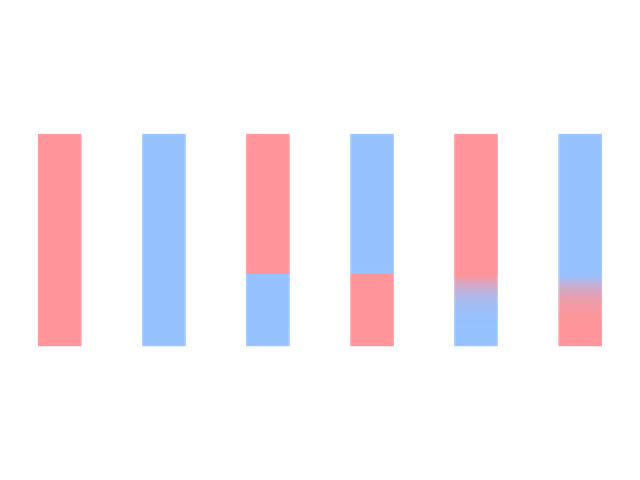

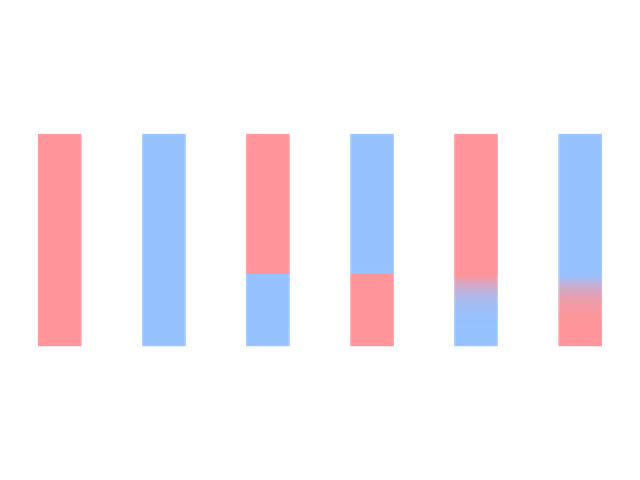

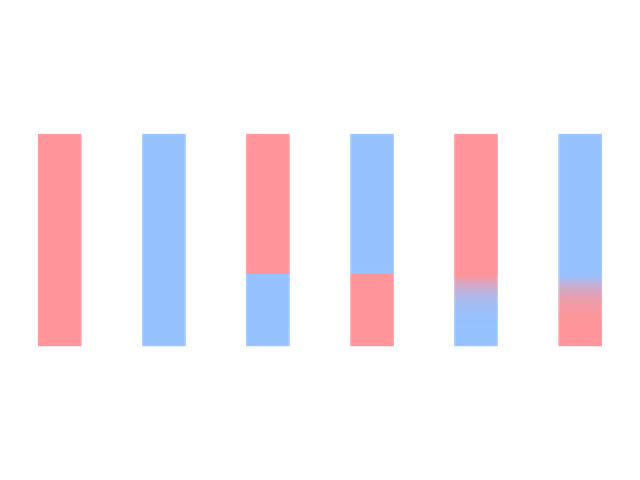

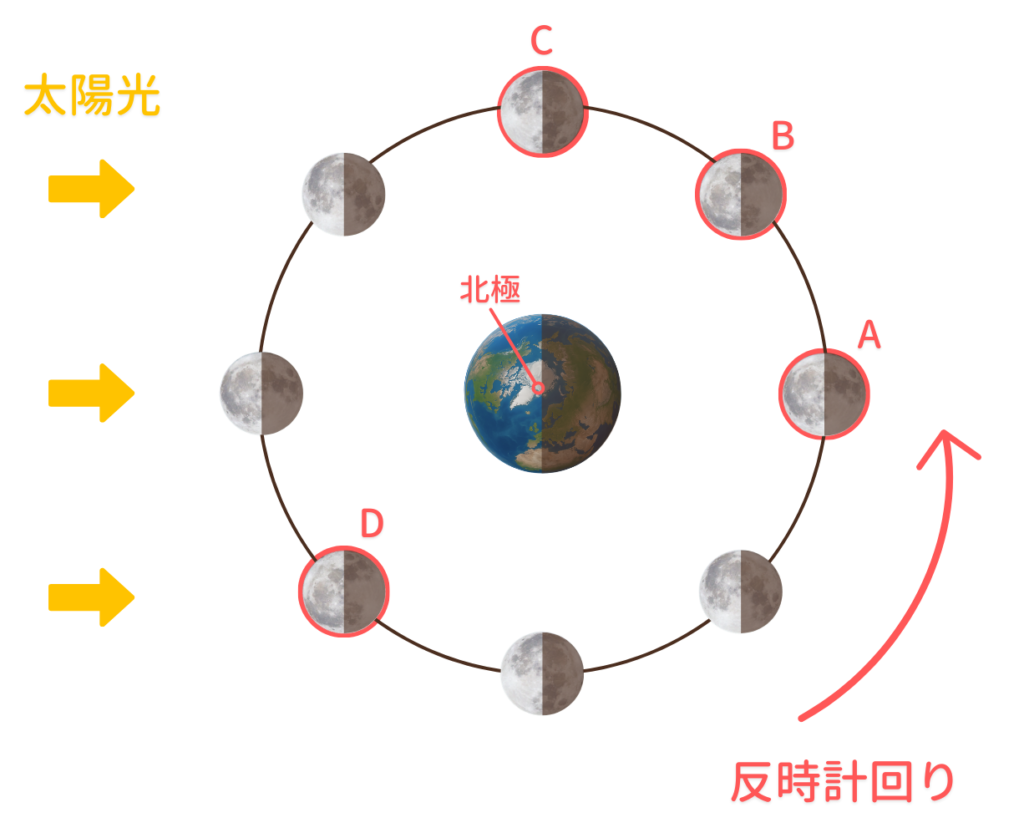

この図は月の公転を真上から見た様子を示しています。太陽の光が左から当たっているものとし、暗くなっている部分は太陽の光が当たっていない影の部分になっています。

地球から見える月の形は、それぞれの月の位置によって変わっていきます。

ここからは図のABCDの月の位置を取り上げて、それぞれどう見えるかを見ていきます。

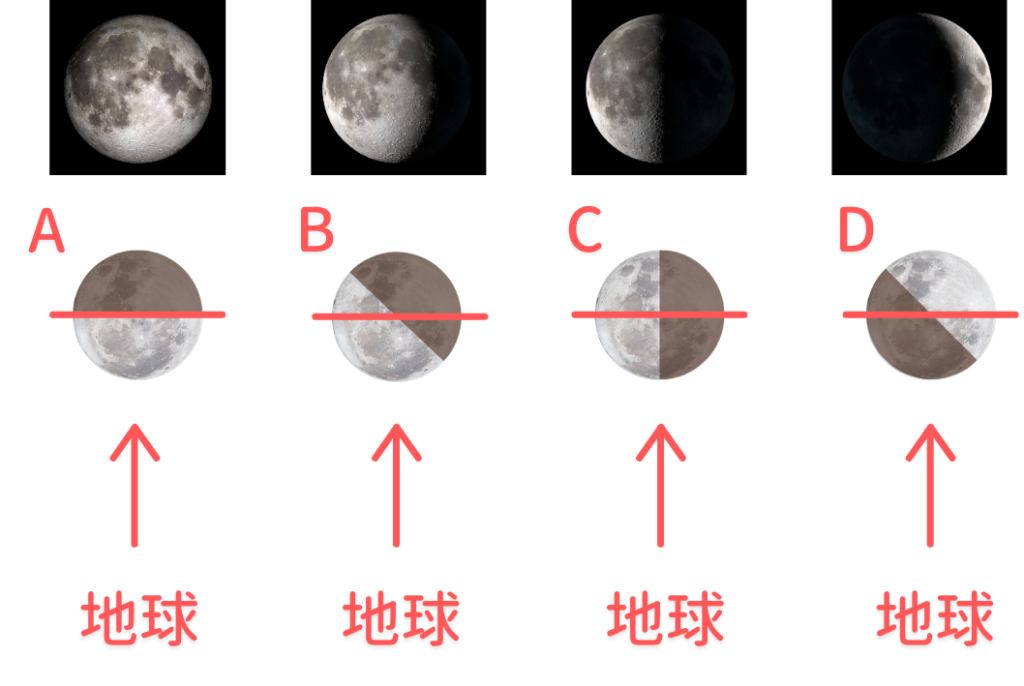

赤い線より手前側が、地球から見えている月の姿になります。

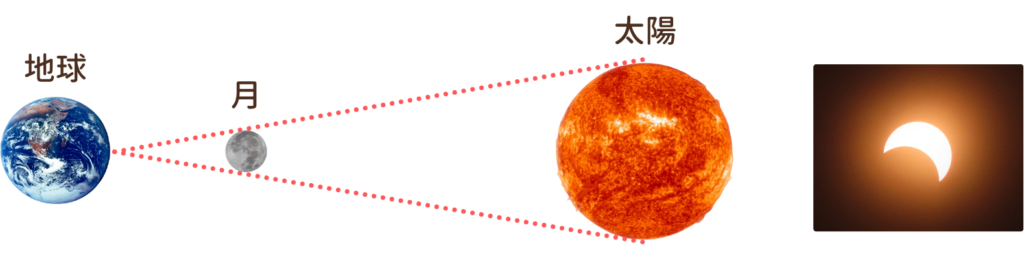

地球・月・太陽の順に一直線上に並ぶ時、太陽が月に隠れ太陽の一部または全部が欠ける現象を日食といいます。

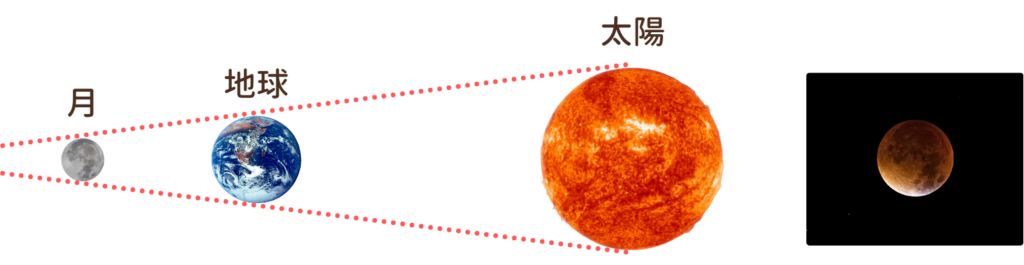

月・地球・太陽の順に一直線上に並ぶ時、月が地球の影に入ることで月が欠ける現象を月食といいます。

地球から月までの距離は約38万㎞、地球から太陽までの距離は1億5000万㎞、おおよその比率でいうと1:400です。また、月の直径が3500㎞、太陽の直径は140万㎞であり、こちらの比率もおおよそ1:400となります。よって地球からは太陽と月はほぼ同じ大きさに見えます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

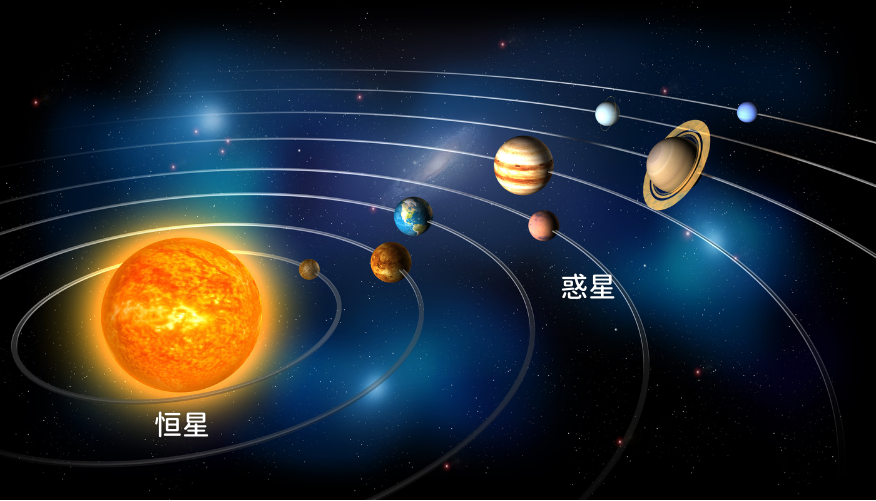

太陽の周りには、この図のように星が公転しています。太陽のように自ら光を発している天体のことを恒星といい、恒星の周りを公転する大きな天体を惑星といいます。また、太陽を中心に運動する惑星の集まりを太陽系といいます。

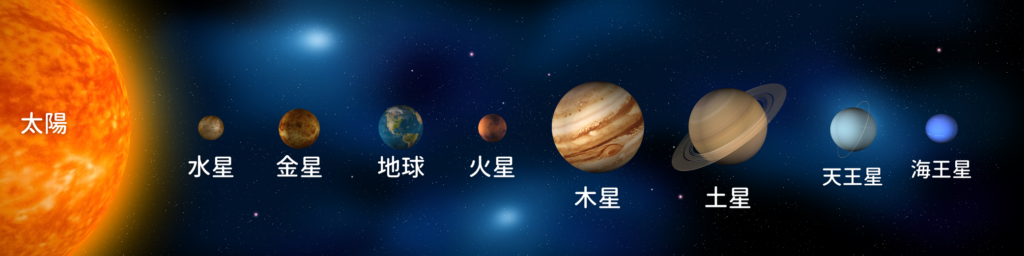

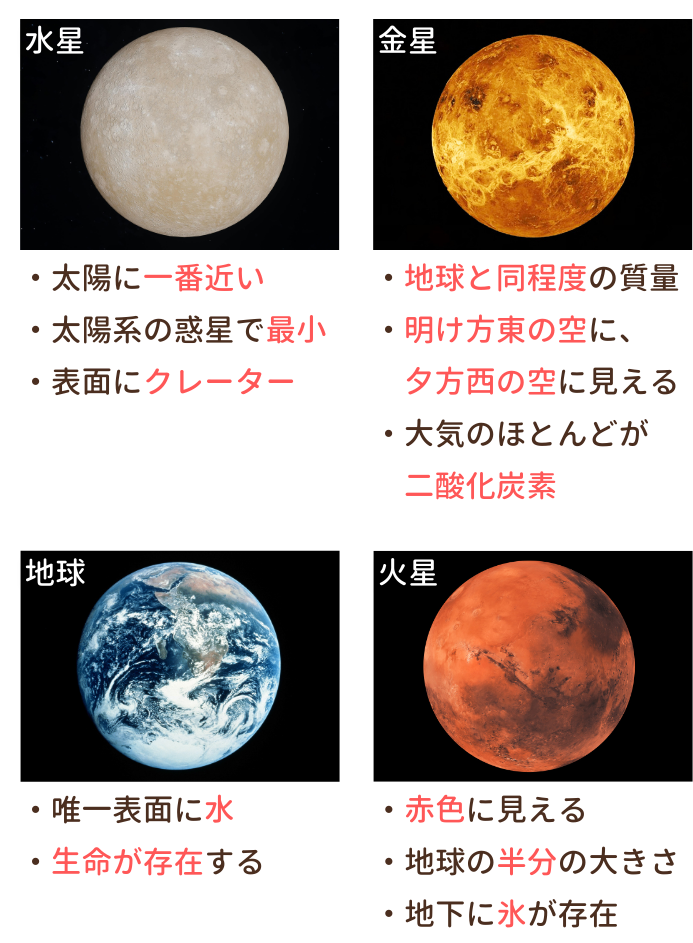

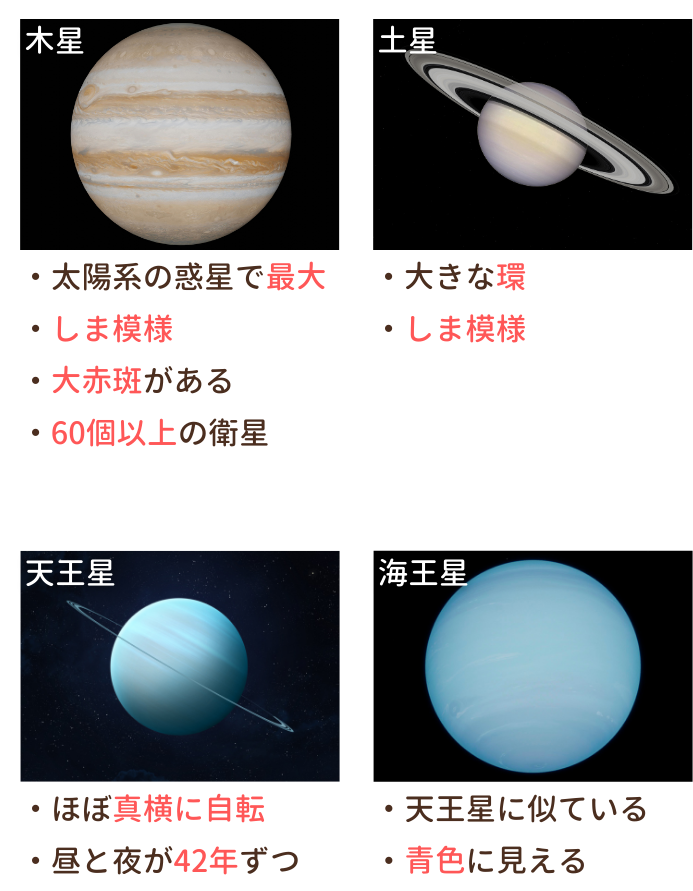

ここからは太陽系の惑星について見ていきます。太陽系の惑星は地球を含め八つ存在します。下の画像で確認しましょう。

地球より内側(太陽に近い側)を公転している惑星を内惑星といい、地球より外側を公転している惑星を外惑星といいます。

それぞれの惑星について、詳しく見ていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は天体の1年の動きについて紹介しました。その他の理科の定期テスト対策の記事はこちらからチェックしてみてください!他にも様々なお役立ち情報をご紹介しているので、ぜひご参考にしてください。質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください!