知的発達に遅れが見られず、「読む」「書く」「計算する」等の特定のことを苦手にしているお子さんの場合、学習障害(LD)という発達障害の可能性があります。学習障害は、「読字障害(ディスレクシア)」「書字表出障害(ディスグラフィア)」「算数障害(ディスカリキュリア)」の3つに分類されます。

まだまだ認知度が低いため、周囲から理解されることが難しく、特定のこと以外は知的遅れもなく普通にできるので「怠けている」と誤解されてしまったり、本人も「努力不足だ」と自信を無くしてしまうということもあります。

しかし、教え方を少し工夫することによって大きく成果に結びつくこともあります。具体的にそれぞれの症状に対してどのような支援をしているのか紹介していきます。

やる気アシストでは学習障害のなかでも、お子さんの特性に合わせて、さまざまな分析やアプローチをしながら、適切な学習方法を探ります。

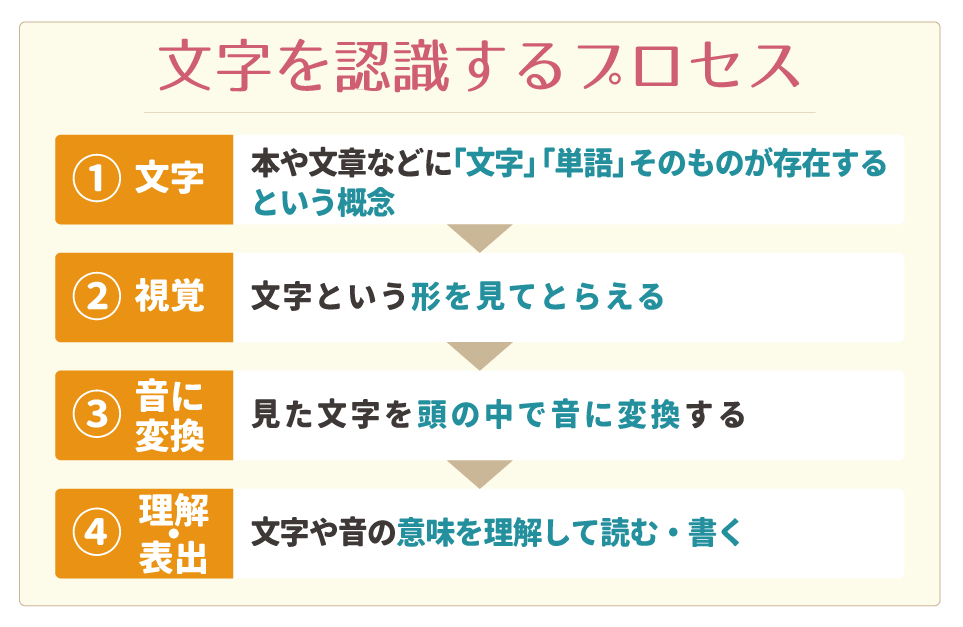

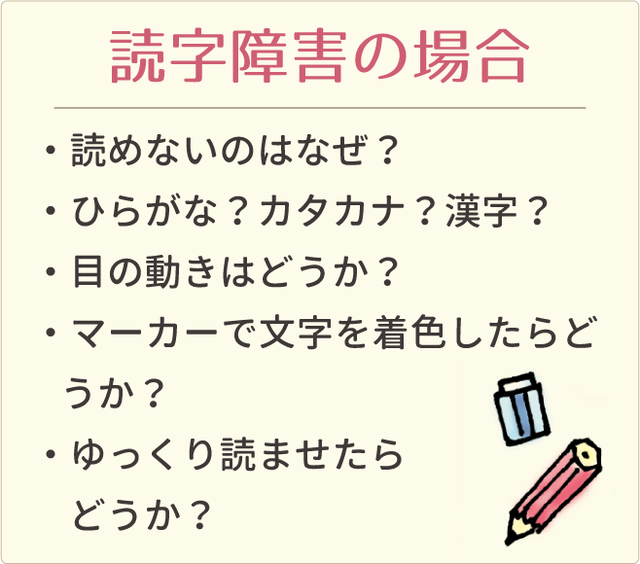

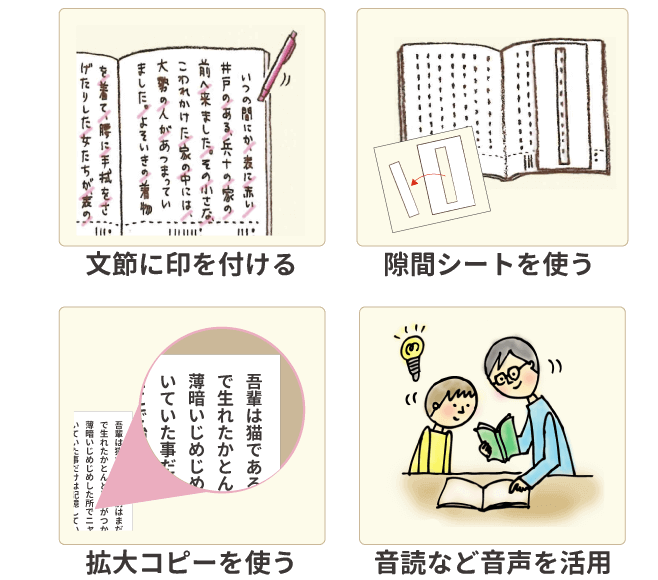

学習障害の中で一番多くみられる特性です。「よく似た文字が読めない」「文章を目で追うことができない」「文字がさかさまに見える」「文字がにじんで見える」など、文字の見え方に特徴があります。

これによって音読が苦手であったり、板書ができない、国語だけではなくほかの教科に関しても問題を解き進めるのに人より時間がかかってしまうなどが起こります。

・読むことに困難があるお子さんの指導

教科書や学習プリント自体を拡大コピーしたり、隙間シートや下敷きなどを活用して文字を読みやすくしてあげると効果的です。指導では、読むことに時間をかけるよりも、先生が問題を音読するなど、耳からの情報を上手く活用して、効率よく教えられるようにしていきます。

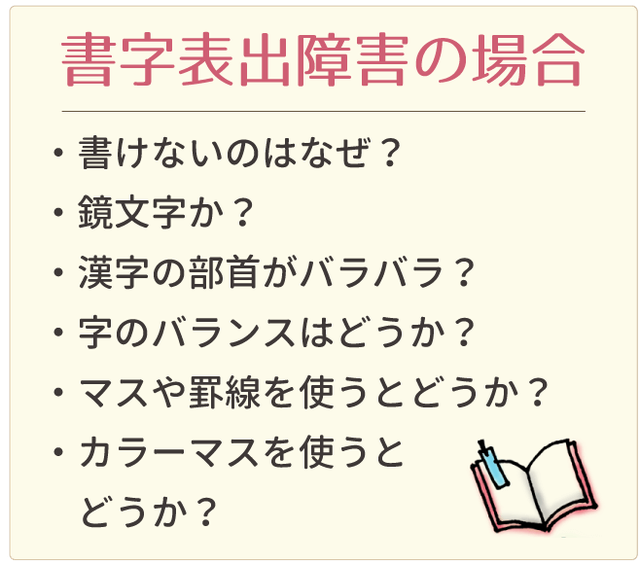

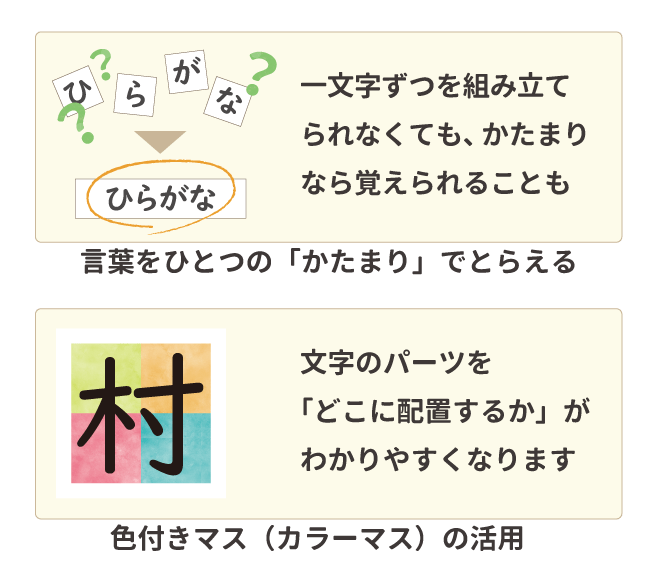

「文字を書くことができない」「書き写すことができない」といった【書く能力】に困難があるのが特性です。

教科書や板書に書いてあることは理解できますが、【書く】となると鏡文字になってしまったり、誤字脱字が多い、書き順が滅茶苦茶になってしまうことが起こります。

・書くことに困難があるお子さんの指導

単語カードや色付きマス(カラーマス)などを活用して理解を促します。学校の授業では、板書を取るよりも見ておく方が理解が進む場合も多いので、状況を見て先生と相談することも必要です。

正確さを過剰に求めたり、何度も書き直しさせることは、本人のやる気を奪ってしまいかねないので注意が必要です。

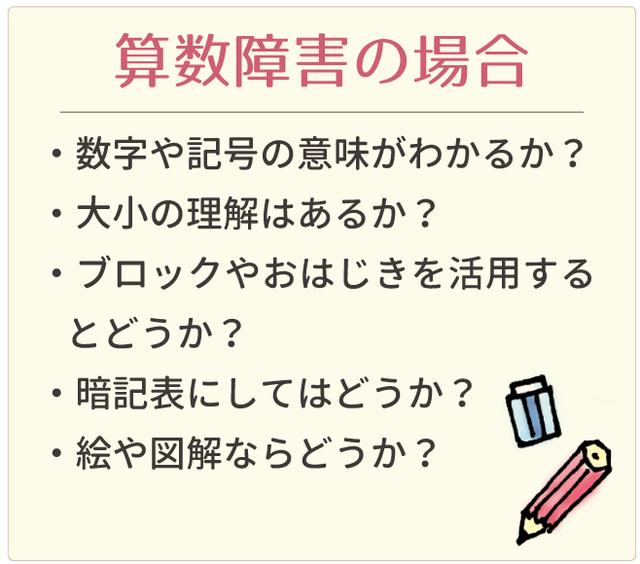

算数や数学の多くの場面で使用する「数字や記号を理解できない」という特性です。

数字自体の概念を理解することが難しいので、簡単な計算ができない、数字の大小の違いが分からなかったり、繰り上がり・繰り下がりができないなどが起こります。

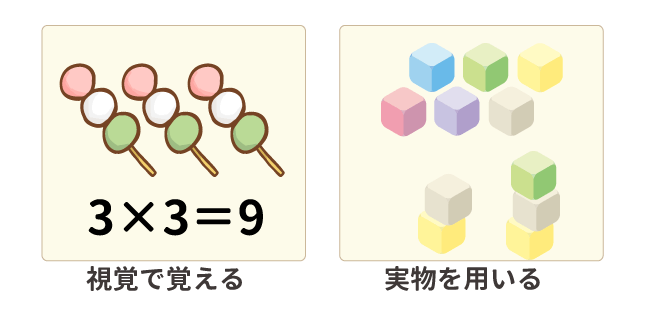

・計算することに困難があるお子さんの指導

通常よりも回数が必要になりますが、繰り返し反復練習することが効果的です。小学生の学習内容であれば、パズルやおはじきなどといった実物を用いて学習することによって理解しやすくなります。

検査結果の活用

学習障害(LD)のお子さんには、検査結果を活用した指導も効果的です。

以下のような群指数の結果のほか、下位検査項目の点数なども参考にして、指導方針を考えていきます。

【WISCの検査結果(群指数)に応じた指導方針の一例】

IQが高い場合

| 言語理解 | 言語情報や論理的思考を用いる |

| 注意記憶 | 短期記憶、機械的記憶の良さを利用 |

| 知覚統合 | 視覚情報を活用し、実際にやらせながら学ばせる |

| 処理速度 | 目や手の協応や視覚記憶の良さを利用 |

IQが低い場合

| 言語理解 | 図解しながら説明する |

| 注意記憶 | 不安や集中への弱さに配慮する |

| 知覚統合 | ポイントや結論を明確な言葉で伝える |

| 処理速度 | 不器用さ、ケアレスミスに配慮する |

よく似た文字が理解できない、文章を目で追えない、字を読むと頭痛がする、逆さに読んでしまう、内容が理解できないなどの困りごとがあります。

視覚や空間認知に問題があることで、「文字がにじんで見える」「歪んで見える」「反転して見える」などが原因になっていることがあり、これを軽減させるツールの活用や工夫が有効なことがあります。また、音声など耳からの情報だと理解しやすい子もいます。

文字を書き写すことが難しい、鏡文字を書いてしまう、作文が書けない、読点が理解できないなどの困りごとがあります。

文字をうまく書けないのは、障害の特性によるものなので本人の努力不足ではありません。「とめ」「はね」の正確さを過剰に求めたり何度も書き取りをさせることは、学習を嫌いにさせてしまうため注意が必要です。

また、学校の授業では板書をとる代わりに資料を渡すなどして、理解に専念すると良い成果が出ることもあります。

数字や記号を理解したり認識することができない、簡単な計算ができない、繰り上がり・繰り下がりが理解できない、数の大小がわからないなどの困りごとがあります。個人差はあるものの、反復練習することで正確性を上げることが可能と言われています。特性に合った学習を模索しつつ、基礎のトレーニングを継続することが大切です。

学習障害を持つお子さんの場合、知的発達の遅れはありません。そのため、勉強面に関しては、教え方や学習方法を工夫してあげるだけで大きく成果を出してあげることができる場合も多いです。

ただ、一口に学習障害と言っても、様々な特性や症状があり、その大小もさまざまですが、ちょっとした工夫でお子さんの苦手や苦難が乗り越えられます。

その工夫はお子さんの特性を正しく理解する知識や、同じ症状に苦しむたくさんの子ども達を指導してきた経験が役に立ちます。私たちアシストは、マンツーマンで指導ができる強みを生かしながら、お子さんに合わせた指導で今お子さんの抱える問題を解決していきます。

具体的は診断などが無くても大丈夫!お子さんに合わせて指導することに変わりはありません。

お子さんの勉強面で気になることがあれば、やる気アシストまでまずはお気軽にご相談いただけたらと思います!

発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。

発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。

発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。