神奈川県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

次の各問いに答えなさい。

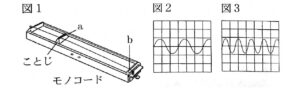

次の文はKさんがモノコードの弦をはじいた時に出る音についてまとめたものである。文中の(X)(Y)にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、図2と図3の1目盛りの値は同じであり、縦軸は振幅を、横軸は時間をあらわしているものとする。

図1のようなモノコードのab間の弦をはじき、オシロスコープで音の波形を調べたところ、図2のようになった。このモノコードを用いて図3のような音を出すためには、弦を張る強さを(X)するか、ことじを動かしてab間の弦の長さを(Y)して、図2と音の大きさが同じになるようにab間の弦をはじけばよい。

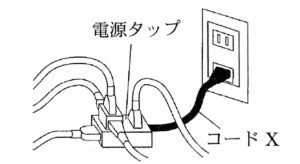

次の文は、電源タップに多くの電気器具をつなぐ「たこ足配線」についてKさんがまとめたものである。文中の(あ)(い)にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

次の図のように電源タップに多くの電気器具をつなぐ「たこ足配線」は、危険な場合がある。その理由は、電源タップにつないだすべての電気器具が並列接続になっているため、これらの電気器具に同じ大きさの(あ)ことで図中のコードXに大きな電流が流れ、発熱により発火するおそれがあるからである。

電源タップには、定格電流(図中のコードXに流せる電流の上限)が記載されている。定格電流が15Aである電源タップを電圧100Vの家庭用電源につなぎ、電源タップに消費電力が30Wのノートパソコン、20Wの蛍光灯スタンド、120Wのテレビ、1200Wのドライヤー(いずれも100Vの電圧で使用した時の値)をつないで同時に使用した場合、コードXを流れる電流の大きさは定格電流を(い)。

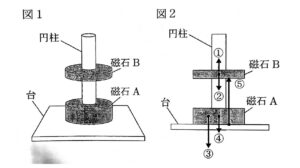

図1のように,円柱を取り付けた台を水平に置き, 2つのリング型の磁石 A, 磁石B (質量は磁石 Aの方が大きいものとする) をこの順で円柱に通したところ,磁石Bが宙に浮いた状態で静止した。 図2はこのようすを真横から見たものであり, ①~⑤の矢印は、磁石 A, 磁石Bが受ける力を図示したものである。 これらの力のうち,作用・反作用の関係になっている力の組み合わせとして最も適するものをあとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。 ただし, 同一直線上にはたらく力であっても,矢印が重ならないように示してある。また、円柱と磁石の間の摩擦は考えないものとする。

図2から図3を見ると、振幅が変わらず、振動数が大きくなっている。

つまり、強くはじくか、弦の長さが短くすればよい。

並列接続の時は電圧の大きさが同じになる。逆に直列接続の時は流れる電流の大きさが同じになる。

また、消費電力は電流の大きさと電圧の大きさの積で求まるので、

$(30W+20W+120W+1200W)\div10V=13.7A<15A$

となり、定格電流の大きさは超えない。

1,4は両方とも磁力であり、作用・反作用の関係になっている。

2は磁石Bの重力、3は磁石Aの重力、5は垂直抗力を示している。

次の各問いに答えなさい。

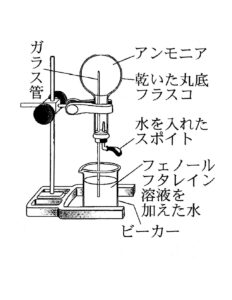

次の図のような装置を用いて、水を入れたスポイトを押してアンモニアをみたした丸底フラスコ内に水を入れると、ビーカー内にフェノールフタレイン溶液を加えた水がガラス管を通って丸底フラスコ内に噴き出し、その水が赤く色づいた。次のa~cのうち、この現象からわかるアンモニアの性質として最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a.刺激臭がある

b.水に溶けやすい

c.水に溶けるとアルカリ性を示す。

次の表は、硝酸カリウムの溶解度を示したものである。20℃の水100gに硝酸カリウムを少しずつ溶かして飽和水溶液としたのち、水100gを加えて、60℃になるまで加熱した時、この水溶液に硝酸カリウムをあと何g溶かすことができるか。あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

| 水の温度【℃】 | 20 | 40 | 60 | 80 |

| 水100gに溶ける硝酸カリウムの質量【g】 | 32 | 64 | 109 | 169 |

うすい水酸化ナトリウム水溶液を入れたビーカーにフェノールフタレイン溶液を数滴加え、ガラス棒でよくかき混ぜながら、うすい塩酸を少しずつ加えていき、ビーカー内の水溶液の色を観察した。このとき、うすい塩酸を5mL加えたところでビーカー内の水溶液が無色に変化し、その後うすい塩酸を合計10mLになるまで加えたが、水溶液は無色のままだった。うすい塩酸を加えはじめてから10mL加えるまでの、ビーカー内の水溶液に含まれるイオンの数の変化についての説明として最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

アンモニアは常温では気体だが、水に溶けて溶液となること。

フェノールフタレイン液を加えて赤色を示すのは、アルカリ性のとき。

20℃の時には水100g、硝酸カリウム32gがあることが、表より分かる。

60℃の水200gに溶ける硝酸カリウムの数は表より、

$109g\times2=218g$

いまは、32gの硝酸カリウムがあるので、

$218g-32g=186g$

水酸化ナトリウムはナトリウムイオンと水酸化物イオンに、塩酸は水素イオンと塩化物イオンにそれぞれ電離する。

ナトリウムイオンは、水酸化ナトリウム自体を増やしていないので、一定。

水酸化物イオンは、はじめ多いが、塩酸の水素イオンと化合して、減少する。

水素イオンは、はじめ水酸化物イオンと化合するためいなくなる。完全に化合した後は増える。

塩化物イオンは増え続ける。

次の各問いに答えなさい。

顕微鏡で生物を観察する際、倍率を40倍から100倍に変えたときの視野の広さと明るさについての説明として最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

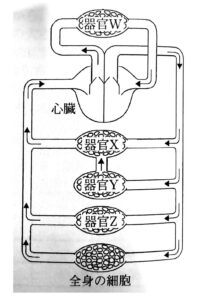

次の図は、ヒトの血液の循環を模式的に示したものであり、期間W,X,Y,Zは肝臓、小腸、腎臓、肺のいずれかである。次のa~dのうち、器官Xと器官Zについての説明の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a.この器官では、多数の小さな袋状のつくりを通して、酸素と二酸化炭素の交換が行われる。

b.この器官では、栄養分や水分が主に吸収され、血液中に取り込まれる。

c.この器官では、血液中の尿素などの不要なぶっしつが、余分な水分や塩分とともにこし出される。

d.この器官では、血液中のアンモニアが、害の少ない尿素に変えられる。

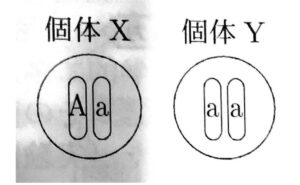

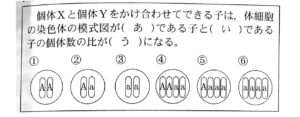

次の図は、ある植物の個体Xと個体Yの体細胞の染色体をそれぞれ模式的に示したものであり、A,aは遺伝子を示している。次の個体Xと個体Yをかけ合わせてできる子についての説明をみて、文中の(あ)(い)(う)にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、減数分裂は分離の法則にしたがうものとする。

倍率をあげることによって、視野は狭まり、暗くなります。

aは肺(器官W)、bは小腸(器官Y)、cは腎臓(器官Z)、dは肝臓(器官X)についての説明になっています。

親の遺伝子は減数分裂によって分かれて別々の生殖細胞に入り、受精によって両親の遺伝子を半分ずつ持つ子ができます。

よって、個体X(A,a)と個体Y(A,a)をかけ合わせてできる子の遺伝子の組み合わせは、Aa,aaの2種類で、その割合は1:1になります。

次の各問いに答えなさい。

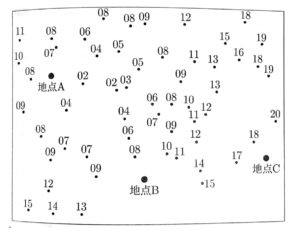

次の図は、ある地震が発生したときの、複数の観測地点でゆれが始まった時刻を示したものであり、図中の数値(02~20)は、19時10分02秒から19時10分20秒までの秒を示している。この地震において、図中の地点A、地点B、地点Cのうち、(ⅰ)初期微動継続時間が最も長かったと考えられる地点はどれか。また、(ⅱ)地震のゆれの大きさが最も大きかったと考えられる地点はどれか。(ⅰ),(ⅱ)の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、地震波はどの方向にも同じ速さで伝わるものとし、地盤の違いによるゆれへの影響は考えないものとする。

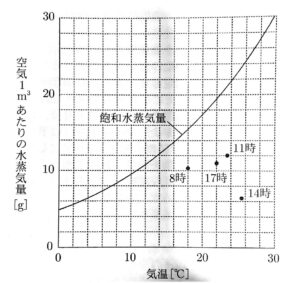

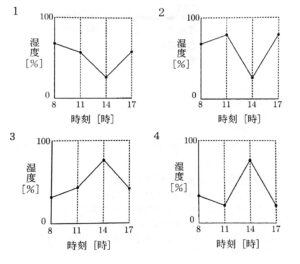

次の図は神奈川県のとある場所におけるある日の8時、11時、14時、17時の気温と空気1㎥あたりの水蒸気量を、飽和水蒸気量を表す曲線とともに示したものである。この日の湿度の変化を表すグラフとして最も適するものをあとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

春分に、神奈川県のある場所で太陽の動きを観察したところ、太陽は真東の空からのぼり、南の空を通って真西の空に沈んだ。このときの南中高度は55°であった。次の(ⅰ),(ⅱ)のように観察する場所や時期を変えると、太陽がのぼる方角と南中高度はどのようになると考えられるか。最も適するものをあとの1~6の中からそれぞれ一つずつ選び、その番号を答えなさい。

(ⅰ) 観察する日は変えずに、日本国内のより緯度の高い場所で観察したとき

(ⅱ) 観察する日は変えずに、2か月後に観察したとき

地点A~Cの震源からの距離は図より、地点A、B、Cの順番で近いと分かる。(到達時間が短いほど近い)

初期微動継続時間は震源から遠いほど長くなるので、地点C

揺れの大きさは震源から近いほど大きくなるので、地点A

飽和水蒸気量の曲線に近いほど湿度が高く、遠いほど湿度が低くなる。

よって、8時の時点で一番湿度が高く、14時の時点で湿度が低いことが分かる。

(ⅰ) 春分の日はどこでも太陽は真東から昇る。また春分の日の南中高度は「90°-緯度」で求めることができるので、緯度が高い場所ほど南中高度は高くなる。

(ⅱ) 太陽が昇る方角は春分から夏至にかけて真東よりも北寄りに移動していく。また春分から夏至にかけて太陽の南中高度は高くなっていく。

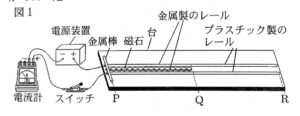

Kさんは、電流が磁界から受ける力による物体の運動について調べるために、次のような実験を行った。 これらの実験とその結果について、あとの各問いに答えなさい。 ただし、実験に用いるレールや金属製の棒は磁石につかないものとする。 また、レールと金属製の棒との間の摩擦、金属製の棒にはたらく空気の抵抗は考えないものとする。

【実験】

図1のように、金属製のレールとプラスチック製のレールをなめらかにつないだものを2本用意し、水平な台の上に平行に固定した。 次に、金属製のレールの区間PQに、同じ極を上にした磁石をすき間なく並べて固定した。 また、金属製のレールに電源装置, 電流計, スイッチを導線でつないだ。 金属製の棒(以下金属棒という)をPに置き、 電源装置の電圧を4.0Vにしてスイッチを入れ、 金属棒の運動を観察したところ、 金属棒は区間PQで速さを増しながら運動し、Qを通過したあと、やがてRに達した。

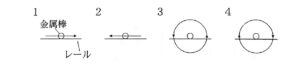

【実験】において金属棒が区間PQを運動しているとき、金属棒に流れる電流がつくる磁界の向きを表す図として、最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、1~4の図において左側にPがあるものとする。

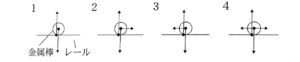

【実験】において金属棒が区間PQを運動しているとき、金属棒にはたらく力を表す図として最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、同一直線上にはたらく力であっても、矢印が重ならないように示してある。また、1~4の図において左側にPがあるものとする。

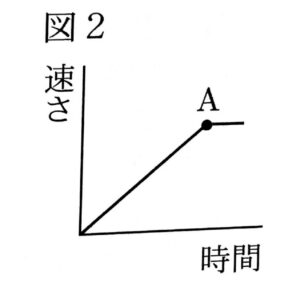

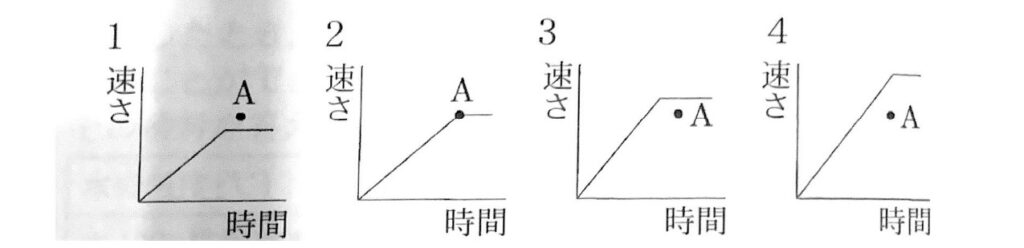

Kさんは、【実験】における金属棒の運動を、区間PQでは一定の割合で速くなる運動、区間QRでは一定の速さの運動だと考え、時間と速さの関係を図2のように表した。なお、点Aは、金属棒Qに達したときの時間と速さを示している。電源装置の電圧を6.0Vに変えて【実験】と同様の操作を行ったものとして最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、1~4には図2の点Aを示してある。また、回路全体の抵抗の大きさは【実験】と同じであるものとする。

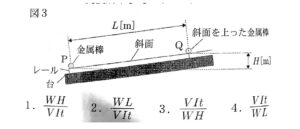

Kさんは、【実験】の装置が電気エネルギーから力学的エネルギーへの変換装置になっていることに気がつき、その変換効率を求めるために次の 【実験計画】を立てた。【実験計画】中の( )にあてはまる式として最も適するものをあとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

【実験計画】

図3のように, 【実験】で用いたレールと磁石が固定された台を傾けて斜面をつくる。【実験】と同様にレールには電源装置, 電流計, スイッチがつながれているが,図3ではそれらを省略してある。 電源装置の電圧を V[V] にしてスイッチを入れ、重さW[N] の金属棒をPに置き,静かに手を離す。 金属棒が,Pからの距離と高さがそれぞれL [m] とH[m] であるQまで斜面を上るのにかかった時間がt [s] であり,その間に流れた電流がI[A] で一定であったとする。このとき,電気エネルギーがすべて位置エネルギーに変換されたとすると,変換効率は次の式で求められる。

変換効率 [%] = ( ) × 100

右ねじの法則を用いる。

フレミングの左手の法則を用いる。

電圧を上げれば力が強くなるので、点Aよりも、速度が速くなり、短時間で到達するはずである。

エネルギーの変換効率は$\frac{変換後のエネルギー量}{変換前のエネルギー量}\times100$で求められる。

変換前のエネルギーはIVt、変換後のエネルギーはWHである。

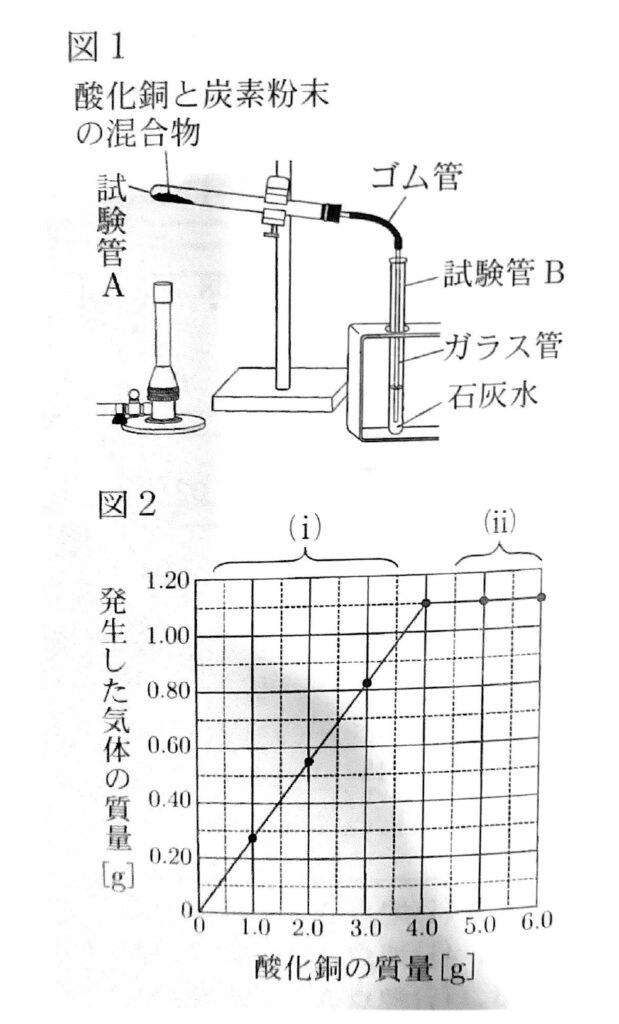

Kさんは、酸化物から酸素を取り除く化学変化について調べるために、次のような実験を行った。また、このような化学変化が利用されている例として、製鉄所での製鉄について調べた。これらについて、あとの各問いに答えなさい。ただし、【実験】において、酸化銅と炭素粉末との反応以外は起こらないものとする。

【実験】

図1のような装置を用いて、酸化銅1.0gと炭素粉末0.30gの混合物を試験管Aに入れて加熱したところ、反応が起こり、気体が発生して試験管B内の石灰石が白く濁った。反応が完全に終わったところで加熱をやめ、試験管Aをよく冷ましてから試験管A内にある固体の質量を測定し、質量保存の法則を用いて、発生した気体の質量を求めた。

次に、炭素粉末の質量は0.30gのまま変えずに、試験管Aに入れる酸化銅の質量を2.0g ,3.0g ,4.0g ,5.0g ,6.0gと変えて同様の操作を行い、発生した気体の質量を求めた。図2は、これらの結果をまとめたものである。

【製鉄所での製鉄について調べたこと】

私たちの生活に使われている鉄は、製鉄所で鉄鉱石(酸化鉄)から酸素を取り除くことによって製造されている。

図3のように、高炉に鉄鉱石と、石炭を蒸し焼きにしてできるコークス(炭素)などを入れ、熱風を吹き入れて1500℃以上に加熱すると、酸化鉄がコークスから生じる一酸化炭素と反応して、鉄と二酸化炭素ができる。

【実験】の図2中に(ⅰ)と(ⅱ)で示した酸化銅の質量の範囲において、反応が完全に終わったときに試験管A内にある固体はそれぞれ何であると考えられるか。(ⅰ)と(ⅱ)について最も適するものを次の1~4中からそれぞれ一つずつ選び、その番号を答えなさい。

【実験】において、酸化銅6.0gと炭素粉末0.30gの混合物を加熱したときにできる銅の質量として最も適するものを次の1~5の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

次の文は【製鉄所での製鉄について調べたこと】における下線部の反応についてKさんがまとめたものである。(ⅰ)文中の(X),(Y)にあてはあmるものの組み合わせ、(ⅱ)文中の(Z)もあてはまるものとして最も適するものをそれぞれの選択肢の中から一つずつ選び、その番号を答えなさい。

この反応では、酸化鉄が一酸化炭素によって(X)されて鉄ができ、同時に一酸化炭素が(Y)されて二酸化炭素ができる。このように(X)と(Y)が同時に起こる化学変化の例として、【実験】でみられた化学変化のほかに、(Z)化学変化が挙げられる。

【製鉄所での製鉄について調べたこと】について、Kさんは下線部の反応式中の(あ),(い)に入れる数字の組み合わせとして最も適するものをあとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、1~6において、(あ),(い)に数字を入れる必要がない場合は「空欄」としてある。

Fe₂O₃+(あ)CO→2Fe+(い)CO₂

酸化銅4.0gになるまでは、炭素が余り、酸化銅が4.0gより多くなると、酸化銅が余る。

酸化銅が4.0gの時に過不足なく反応するので、質量保存の法則より

$4.0+0.3-1.1=3.2g$

2は熱による分解、3は中和の反応である。

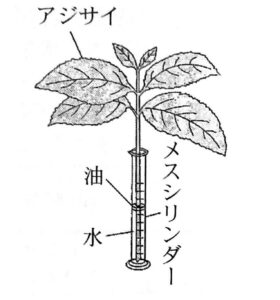

Kさんは気孔のはたらきや性質について調べるために、次のような実験を行った。これらの実験とその結果について、あとの各問いに答えなさい。

【実験】

図のように、水を入れたメスシリンダーにアジサイをさして、メスシリンダー内の水の蒸発を防ぐために少量の油で水面を覆った装置を6個つくり、次の条件①や条件②を変えたものを装置A~Fとした。

条件① アジサイに、気孔をふさぐためのワセリンを塗る部分

条件② 装置を放置する場所

装置A~Fをしばらく放置し、メスシリンダー内の水の減少量を調べた。その後、すべての葉からワセリンを取り除き、葉を脱色してヨウ素液と反応させ、青紫色に染まるかどうかを調べた。

表1は、装置A~Fにおける条件①、②と実験の結果をあわせてまとめている途中のものである。なお、装置A~Fに用いたアジサイは、葉の大きさや枚数、茎の太さや長さがほぼ同じであり、実験前に暗室で1日放置したものである。また、装置A~Fを放置した場所は、いずれも気温や温度がほぼ同じであり、風通しが良い場所である。

【表1】

| 条件①アジサイにワセリンを塗る部分 | 条件②装置を放置する場所 | 水の減少量[cm³] | ヨウ素溶液と反応させた結果 | |

| 装置A | すべての葉の表面 | 日光のあたる場所 | ||

| 装置B | すべての葉の裏面 | 日光のあたる場所 | 2.0 | |

| 装置C | すべての葉の表面と裏面 | 日光のあたる場所 | 0.2 | ほぼ染まらなかった |

| 装置D | なし | 日光のあたる場所 | 10.0 | 青紫色に染まった |

| 装置E | すべての葉の表面と裏面 | 暗室 | 0.2 | ほぼ染まらなかった |

| 装置F | なし | 暗室 | 2.3 | ほぼ染まらなかった |

次の文は、植物が物質を運ぶ管についてKさんがまとめたものである。文中の(X)(Y)(Z)にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものをあとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

植物が生きるために必要な物質を運ぶ管は2種類ある。根から吸い上げた水や養分は(X)を通って運ばれ、葉でつくられた栄養分は(Y)を通って運ばれる。これらの管は数本が束になっており、この束を維管束という。アジサイの茎を輪切りにした場合、維管束は(Z)。

表1から、アジサイに日光をあれら時の葉の裏側からの蒸散量は何cm³だと考えられるか。最も適するものを次の1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Kさんは、【実験】の装置C~Fの結果から、ワセリンや日光の有無と、蒸散や光合成との関係について整理し、気孔のはたらきや性質について考察した。表2は、Kさんが装置C~Fのうち2つの装置の結果を比較してわかることをまとめている途中のものである。

【表2】

| 比較する装置 | 比較してわかること |

| (あ) | アジサイに日光を当てると、ワセリンを塗らないアジサイでは光合成が行われるが、葉の両面にワセリンを塗ったアジサイでは光合成がほぼ行われない。 |

| (い) | ワセリンを塗らないアジサイの蒸散量は、日光を当てたときの方が多い。 |

| 装置Cと装置E | 葉の両面にワセリンを塗ったアジサイの蒸散量は、日光を当てるか当てないかによらず、ほぼ一定である。 |

| アジサイにワセリンを塗るか塗らないかにとらず、暗室では光合成がほぼ行われない。 |

次の文中のa~dのうち、装置C~Fの結果から気孔のはたらきや性質について考察できることとして最も適するものをあとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a.葉の気候の数は、表面よりも裏面の方が多い。

b.気孔には、日光が当たると開き、日光が当たらないと閉じる性質がある。

c.光合成が行われるための気体の出入りは、気孔を通して行われる。

d.光合成には、根から吸い上げた水と、気孔から取り入れた水の両方が使われる。

”水”道管で覚えると良い。アジサイは双子葉類なので(図からも網状脈だと分かる)、維管束はまとまっている

装置DとBを比べればよい。

$10.0-2.0=8.0$

装置C~Fの結果ということに注意。aは装置A,Bがないと分からない。

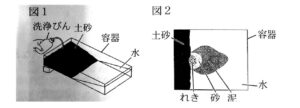

Kさんは、地層の成り立ちについて調べるため、次のような実験を行った。また、いくつかの地域の露頭を観察した。これらについて、あとの各問いに答えなさい。

【実験】

次の図1のように、水を入れた容器を傾けて固定し、容器にれき、砂、泥を混ぜてつくった土砂をのせ、土砂の上から洗浄びんで水をかけて、土砂の流され方を調べた。図2は、水をかけ終わったあとの土砂の堆積のようすを真上から観察してスケッチしたものである。

【観察】

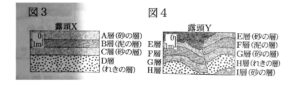

それぞれ異なる地域にある露頭X、露頭Yを観察した。図3と図4はそれぞれ露頭Xと露頭Yのスケッチである。

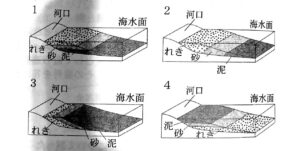

【実験】の図2を参考にして、実際に河口から海に流れ込んだれき、砂、泥が堆積したようすを表す図として最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

次の文は、図3の露頭Xにみられる地層の成り立ちについてKさんがまとめたものである。文中の(あ)(い)にあてはまるものの組み合わせとして、最も適するものを次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

露頭Xにみられる地層の成り立ちを、海水面の変動と関連づけて考える。この地層に上下の逆転がないとすると、D層が堆積した場所は河口から(あ)場所にあり、その後、海水面が(い)ことで堆積した場所の河口からの距離が変化し、C層、B層、A層が堆積したと考えられる。

図4の露頭Yにみられる断層やしゅう曲は、地層のどのような力が働いてできたと考えられるか。最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

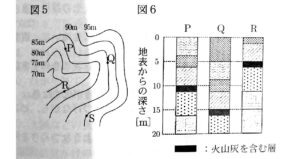

Kさんは、露頭の観察以外にも, ボーリング調査によって地層について調べられることを知り, 【観察】とは異なる地域で行われたボーリング調査の試料を観察した。 図5は、この調査が行われた地域の等高線と標高を示している。また,図6は、図5のP, Q R の各地点で行われた調査をもとにつくった柱状図である。図5のS地点でボーリング調査を行った場合, 図6の火山灰を含む層は地表から何mの深さに出てくると考えられるか。 最も適するものをあとの1~6の中から一つ選び, その番号を答えなさい。 ただし,この地域の地層は水平であり、地層の上下の逆転やしゅう曲および断層はないものとする。 また, 火山灰を含む層はいずれも同時期に堆積したものとする。

図2より、4は不適とすぐわかる。地層は粒が小さいものほど河口から遠ざかるので、3が最適。

れき層があったときは海水面からは近いはずである。その後、砂→泥なので上昇しているが、再び砂に戻っているので、のちに下降したことが分かる。

逆断層になっていることと、しゅう曲はそもそも押す力でしかできない。

標高80mの地点Pにおける火山灰を含む層の上端の標高は$80-10=70m$

「この地域の地層が水平」とあるので、標高90mの地点Sでも地点Pの火山灰を含む層が見れるので

$90-70=20m$

家庭教師のやる気アシストは、神奈川県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。