神奈川県の2023年3月実施の令和5年度(2023年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。

受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。

また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。

Kさんは、国際連合の旗に用いられているデザインについて調べ、地理の授業で学習した内容と関連づけて、次のレポートを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

【レポート】

次の図は、国際連合の旗に用いられているデザインです。北極を中心とした世界地図を、平和の象徴とされている①オリーブの枝が囲んでいます。

【略地図】

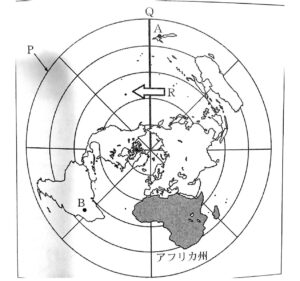

私は、図を基に上の略地図を作成しました。略地図は中心からの距離と方位を正しく表しており、緯線は赤道から30度ごとに、経線は本初子午線から45度ごとにひいています。

Pで示した線は【あ】の緯線です。またQで示した太線の経線は日付変更線の基準です。日付変更線をRで示した矢印の方向にこえる場合、日付を1日【い】ます。

Aで示した都市を首都とする国では先住民である【う】の文化や社会的地位を守る取り組みが進められています。また、②Bで示した都市を首都とする国の公用語はポルトガル語です。

世界は六つの州に分けられます。③アフリカ州の国々は農産物や鉱産資源に恵まれています。

傍線部①に関して、次の表1中のX~Zは、オリーブ、とうもろこし、綿花のいずれかを示している。X~Zの組み合わせとして最も適するものを次の1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

【表1】三つの農産物の生産量

| X | Y | Z |

| アメリカ合衆国 345,962 | スペイン 5,965 | インド 6,033 |

| 中華人民共和国 260,779 | イタリア 2,194 | 中華人民共和国 4,892 |

| ブラジル 101,126 | モロッコ 1,912 | アメリカ合衆国 4,335 |

レポート中の【あ】、【い】に当てはまる語句の組み合わせとして最も適するものを次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

レポート中の【う】にあてはまる語句として最も適するものを次の1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部②に関して、Kさんは「ポルトガル語が、Bで示した都市を首都とする国の公用語になった歴史的背景には、どのようなことがあるだろうか。」という学習課題を設定した。この学習課題を解決するための調査として最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部③に関して、次の表2から読み取れることとして適切でないものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

【表2】アフリカ州の国々の輸出と国内総生産

| 国 | 輸出額上位の5品目の品目ごとの輸出額が「輸出額の合計」に占める割合 | 輸出額の合計 | 国内総生産 |

| Ⅰ エチオピア | コーヒー豆31.5%、野菜・果実22.8%、ごま14.3%、装飾用切花7.5%、衣類5.5% | 25 | 966 |

| Ⅱ ザンビナ | 銅73.5%、銅鉱2.3%、セメント1.6%、機械類1.5%、葉タバコ1.4% | 78 | 181 |

| Ⅲ ボツワナ | ダイヤモンド88.1%、機械類3.4%、金1.1%、ソーダ灰0.9%、銅鉱0.6% | 43 | 158 |

| Ⅳ 南アフリカ共和国 | 白金族12.6%、自動車9.8%、金7.9%、機械類7.6%、鉄鉱石7.2% | 852 | 3,021 |

オリーブは主にヨーロッパで育つので、Yがオリーブだと分かる。

また、インドが1位に居ることからZが綿花だと分かる。よって、Xがとうもろこし。

【あ】は北極を中心としているので、5個目の線は$30\times5=150、150-90=60$であるので、南緯60度。

【い】は日付変更線を東から西に越えるので、日付を遅らせる。

Aの国はニュージーランドであるので、マオリが先住民。

アイヌは北海道の先住民、アボリジニはオーストラリアの先住民、イヌイットはカナダなどの先住民、ヒスパニックはラテンアメリカ出身のスペイン語を話す人々、メスチソは白人とラテンアメリカや先住民との混血である人々を指す。

いわゆる大航海時代の話である。

ⅠからⅢの国々はモノカルチャー経済を形成しているが、Ⅳの南アフリカ共和国は自動車や機械類などの工業製品も輸出していると読み取れる。

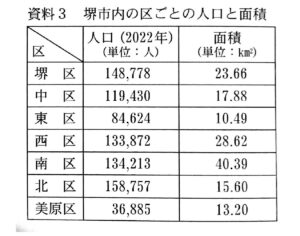

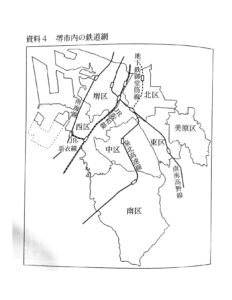

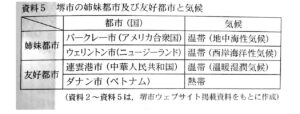

Kさんは、大阪府堺市の特徴について考えるために、資料1~資料5を作成した。これらについて、次の各問いに答えなさい。

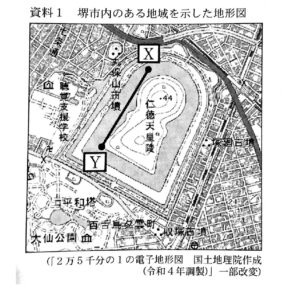

資料1について説明したものとして適切でないものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、【X】-【Y】の資料1上の長さは2cmであるものとする。

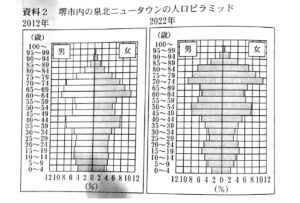

資料2について説明したあとの文X,Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X 65歳以上の人口の割合を比べたとき、2022年の方が2021年より小さい。

Y 2022年における25~34歳の人口の割合は、2012年における15~24歳の人口の割合より大きい。

資料3、資料4から読み取れることについて説明したものとして最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Kさんは、資料5中の四つの都市について調べ、それらの都市ごとの特徴をあとの1~4のカードにまとめた。このうち、連雲港(リエンユンカン)市の特徴について説明したカードとして最も適するものを1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

実際の距離は$2cm \times 25000=50000cm=500m$である。

少子高齢化が進んでいることがヒント。

1は堺区を通っているので誤り

2は南区が1路線しか通っていないので誤り

3は東区に鉄道が通っているので誤り

2はウェリントン市

3はバークレー市

4はダナン市のことである。

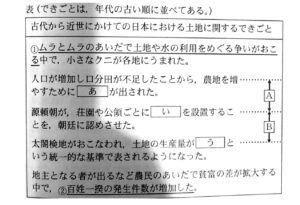

Kさんは、古代から近世にかけての日本における土地に関するできごとについて調べ、次の表を作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

表中の【あ】~【う】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表中の【A】の期間における日本の仏教及び仏教の影響を受けた文化について説明したものとして最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表中の【B】の期間におこったできごとについて説明した次の文Ⅰ~Ⅲを年代の古い順に並べたものとして最も適するものを次の1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ イエズス会の宣教師のフランシスコ=ザビエルが、日本にキリスト教を伝えた。

Ⅱ 博多湾に上陸した元軍が、集団戦法や火薬を使った武器で幕府軍を苦しめた。

Ⅲ 足利義満が、明から与えられた勘合を用いて、明との貿易を始めた。

俵ちゅうの傍線部①に関して、Kさんは「この時期の日本における人々の生活はどのようなものだったのだろうか。」という学習課題を設定し、次の資料の遺物について調査した。この遺物が使われ始めたと考えられる時代の様子について説明したものとして最も適するものを、資料の遺物を参考にしながら、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

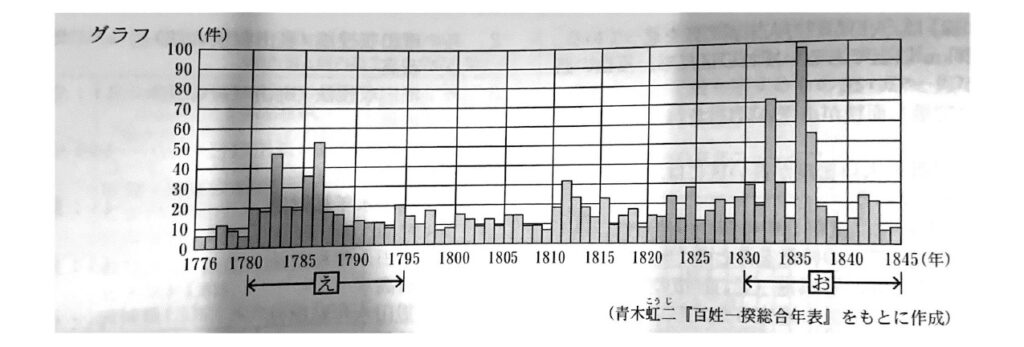

表中の傍線部②に関して、上のグラフは、1年ごとの百姓一揆の発生件数の推移を表したものである。グラフ中の【え】【お】の期間に発生件数が増加した背景の共通点について説明した文X,Yと、それらの期間におこったできごとについて説明した文a~dの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

| 発生件数が増加した背景の共通点 | X 大規模なききんが発生した。 Y ロシア船やイギリス船があいついで日本に来航するようになった。 |

| できごと | a 【え】の期間に、幕府は、農民の都市へのでかせぎを制限する政策を進めた。 b 【え】の期間に、幕府は、日本人の出国と入国を初めて禁止した。 c 【お】の期間に、幕府は、商工業者が株仲間をつくることを奨励した。 d 【お】の期間に、幕府は、下田と函館の2港をひらくことを認めた。 |

班田収授法は戸籍に基づいて6歳以上の男女に「口分田」が与えられたこと。

守護は国ごと置かれたのでものです。

地価の概念は1872年(明治5年)の地租改正によって初めて生まれました。

【A】の期間は奈良時代から平安時代の終わり。

1は鎌倉時代、2は室町時代、4は飛鳥時代のことである。

Ⅰは戦国時代、Ⅱは鎌倉時代、Ⅲは室町時代のことである。

資料は銅鐸で弥生時代のことである。

1は旧石器時代、3は縄文時代、4は古墳時代のことである。

【え】の期間には天明のききんが、【お】の期間には天保のききんが起こった。

天明のききんには松平定信が寛政の改革を行い、天保のききんには水野忠邦が天保の改革行った。

bは17世紀前半の徳川家光による政策、dは19世紀中ごろの日米和親条約のことである。

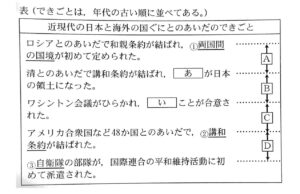

Kさんは、近現代の日本と海外の国々との間の出来事について調べ、次の表を作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

表中の【あ】、【い】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するおのを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

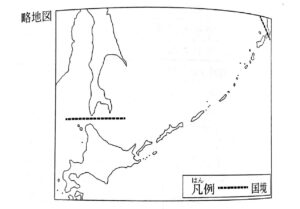

傍線部①に関して、次の略地図は、19世紀後半から20世紀初めにかけての期間における国境を示したものである。この略地図について説明した文X、Yと、この国境が定められた時期におこったできごとについて説明した文a~cの組み合わせとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

| 略地図 | X 略地図には、日露戦争の講和条約によって定められた国境が示されている。 Y 略地図には、樺太・千島交換条約によって定められた国境が示されている。 |

| できごと | a イギリス、フランス、アメリカ合衆国、日本が、共同でシベリアに出兵した。 b 日本政府は、職を失った士族らを屯田兵とし、北方の防備や開拓に従事させた。 c ソビエト連邦は、日ソ中立条約を破って、樺太や千島列島に進行した。 |

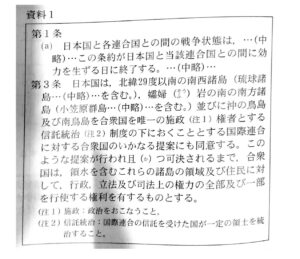

次の資料1は、傍線部②の条約の一部である。この条約について説明したものとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

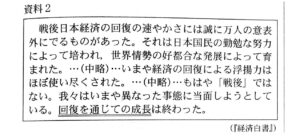

次の資料2は、傍線部③が発足した時期における日本の経済について説明したものである。あとの1~4のできごとのうち、資料2中の二重傍線部に最も関係が深いと考えられるものを、1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表中の【A】~【D】の期間の日本でおこったできごとについて説明したものとして最も適するものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

【あ】:日清講和条約(下関条約)の調印が行われ、遼東半島・台湾・澎湖列島を日本に割譲する、賠償金2億両を支払う、欧州諸国と同様の通商航海条約を日本と締結する、などが講和の条件として規定された。

【い】:ワシントン会議によって日本は海軍軍拡が制限され、山東半島の権益を放棄するなど中国進出を抑制された。

Xはポーツマス条約のことで、北緯50度以南の樺太が日本の領土となった。

Yの樺太・千島交換条約は1875年のことなので明治時代初期のできごとを選ぶ。

aは大正時代、cは昭和時代のできごと。

この条約はサンフランシスコ平和条約のことである。1951年に締結、1952年に発布。

1は日中共同声明で1972年、3は1968年、4は日ソ共同宣言で1956年のことである。

2は第一次世界大戦のころ、3はオイルショック、4は世界恐慌のことである。

【A】1875~1895年、【B】1895年~1922年、【C】1922年~1951年、【D】1951年~1992年

3の国家総動員法は1938年のこと。1は1912年で護憲運動の起こる原因に、2は1932年の五・一五事件、4は1945年のことである。

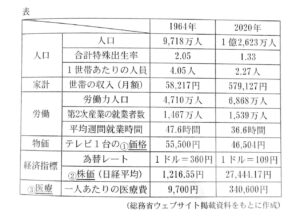

Kさんは、東京オリンピックに関する二つの時期の社会の様子を比較するために、次の表を作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

1964年と2020年を比べたときに2020年の方が高いものとして最も適するものを、表を参考にしながら、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表で示された内容について説明した次の文X,Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X 「1世帯あたりの人員」が表のように変化した背景の一つとして、世帯数に占める一人暮らしの数の割合が、1964年から2020年にかけて増加傾向にあったことが考えられる。

Y 表における2020年の「平均週間就業時間」は、労働基準法で定められた週当たりの労働時間の上限を上回っている。

傍線部①に関して、価格や景気の変動について説明したものとして最も適するものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部②に関して、株式について説明した次の文中の【あ】~【う】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

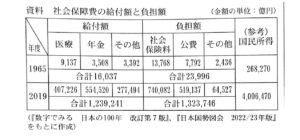

傍線部③に関して、次の資料から考えられることについて説明したあとの文X~Zの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

X 「『年金』が『給付額の合計』に占める割合」に着目すると、1965年から2019年のあいだに、年金の給付を受けることになる世代の人数が減少する傾向が進んだと考えられる。

Y 「『給付額の合計』が『国民所得』に対する割合」に着目すると、1965年から2019年のあいだに、社会保障における政府の財政上の役割が小さくなる傾向が進んだと考えられる。

Z 「『公費』が『負担額の合計』に占める割合」に着目すると、1965年から2019年のあいだに、社会保障の財源に占める税金の割合が大きくなる傾向が進んだと考えられる。

1ドルあたりの円の価値が上がると1ドルあたりの金額は安くなる。

労働基準法では週当たりの労働時間の上限は40時間と定められている。

政府や日本銀行は、好況のときには流通するお金を減らし、不況の時には増やす施策をとる。

【あ】:間接金融とは、「お金を借りる人」と「お金を貸す人」の間に、第三者が存在する取引のこと。企業が銀行融資で資金調達する取引などがある。

【い】:株主総会とは、株主が会社に関する意思決定を行うため、議案を検討・決議する機関のこと。

X:『年金』が『給付額の合計』に占める割合は、1965年の20%に対して、2019年は50%に増加している点から、年金給付を受ける世代の人数は増加したと考えられる。

Y:『給付額の合計』が『国民所得』に占める割合は、1965年の10%以下に対して、2019年は30%まで増加している点から、社会保障における政府の財政上の役割は大きくなっていると考えられる。

Z:『公費』が『負担額の合計』に占める割合は、1965年の30%から2019年の40%に増加している点から、社会保障の財源に占める税金の割合が増えているとわかる。

Kさんは、公民の授業で学習した現代社会の特色や日本の政治の特徴についてまとめ、次のメモを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

傍線部①に関して、日本の伝統文化について説明した次の文Ⅰ~Ⅲを、年代の古いものから順に並べたものとして最も適するものを、あとの1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

Ⅰ 田楽や猿楽が、観阿弥・世阿弥によって能(能楽)として大成された。

Ⅱ 歌舞伎が演劇として発達し、近松門左衛門が庶民の共感を呼ぶ作品を書いた。

Ⅲ 千利休が、質素と静かな雰囲気を大切にするわび茶の作法を完成させた。

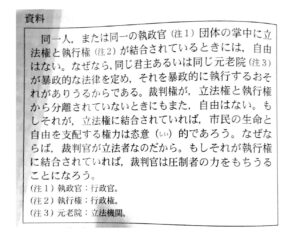

傍線部②に関して、次の資料は、ヨーロッパのある思想家の著作の一部である。資料の趣旨について説明したものとして最も適するものを、あとの1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部③の具体例について説明したものとして最も適するものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

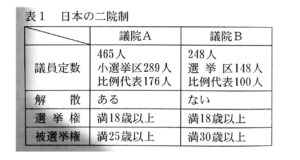

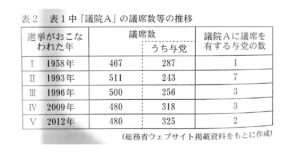

傍線部④に関して、次の表1,表2は日本の国会について示したものである。日本の国会について説明したあとの文a~fのうち、正しいものの組み合わせとして最も適するものを、表1、表2を参考にしながら、1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a 「議院A」の議員は、3年ごとに半数が改選される。

b 「議院B」では、緊急集会がおこなわれることがある。

c 「議院A」と「議院B」のいずれかの選挙においても、政党ごとの得票数に応じて議席を配分する制度が取り入れられている。

d 「議院A」と「議院B」のいずれかの選挙においても、満18歳以上の者が立候補することができる。

e 表2中のⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴの年には、連立政権が作られた。

f 表2中のⅠ~Ⅴのいずれの年においても、「議院A」における与党の議席数は、与党議員の賛成のみで法案を可決するために十分な数である。

傍線部⑤に関して。Kさんは、環境問題に対する国際社会の取り組みについて調べ、次の文章を作成した。この文章中の【あ】【い】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを次の1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1997年の第3回気候変動枠組条約締約国会議で京都議定書が採択されましたが、当時世界で最も多くの温室効果ガスを排出していた【あ】が早期に離脱するといった課題がありました。2015年には、【い】等の内容を盛り込んだパリ協定が採択されました。

Ⅰは室町時代、Ⅱは江戸時代、Ⅲは戦国時代のことである。

資料は三権分立のことを言っている。

1は基本的人権の保障、2は三審制、3は平等権と参政権のことを言っている。

1は日本国憲法で定められる天皇の国事行為、2は知る権利に基づく情報公開制度、4は地方財政における国庫支出金の説明である。

表1の議院Aは衆議院、議院Bは参議院のことである。

aの説明は参議院、dは衆議院が満25歳以上、参議院が満30歳以上、fは国会で法案を可決するためには出席議員の過半数の賛成が必要である。

Kさんは、沖縄県について調べ、社会の授業で学習した内容と関連づけて、次のレポートを作成した。これについて、あとの各問いに答えなさい。

【レポート】

1 沖縄県の自然と暮らしについて

潮の満ち引きがある海岸沿いにみられる常緑広葉樹の【あ】が、波から島を守る天然の防波堤としての役割を果たしています。また、沖縄県の伝統的な家屋には、【い】による被害に備えて家を石垣で囲うといった工夫がみられます。

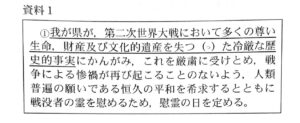

2 「慰霊の日」について

資料1は、1974年に沖縄県が定めた条例の一部です。

3 琉球王国について

15世紀前半から19世紀にかけて、琉球王国がさかえました。資料2は、琉球王国の様子を表した歌謡の一部です。

4 今後調べてみたいこと

沖縄県には、アメリカ合衆国の軍隊が使用することができる施設が多くあります。③アメリカ合衆国の軍隊が沖縄に駐留している背景や、軍隊をめぐる課題について、今後調べたいと思います。

レポート中の【あ】、【い】にあてはまる語句の組み合わせとして最も適するものを、次の1~8の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部①の内容について説明したものとして最も適するものを次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

傍線部②の状況が見られた時期の琉球王国について説明したものとして最も適するものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

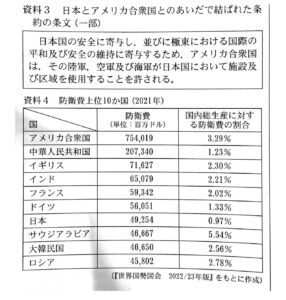

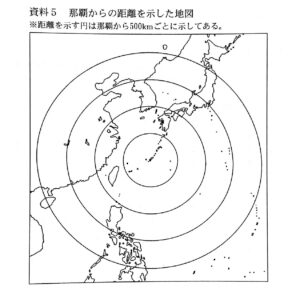

Kさんは、傍線部③について考えるために日本を取り巻く国際環境について調べ、次の資料3~資料5を集めた。あとの文a~eのうち、これらの資料から考えられることの組み合わせとして最も適するものを、1~6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a 資料3の条約が初めて結ばれたのは、アメリカ合衆国を中心とする資本主義陣営が、ソビエト連邦を中心とする社会主義陣営との対立を深めていた時期である。

b 資料3の条約は、欧米諸国を模範として近代化を進めていた日本が、幕末に結んだ不平等条約の改正交渉を成功させた結果、結ばれたものである。

c 2021年の東アジアにおいて、防衛費の額が最も大きい国は日本である。

d 2021年の防衛費上位10か国のうち、国内総生産の額が最も小さい国は日本である。

e 那覇から2,000km以内に領土を有している国の中には、核兵器を保有している国が複数ある。

沖縄県は唯一本土決戦が起きた都道府県である。

資料3は日米安全保障条約なので、aは正しい。

那覇から2000km以内に中国やロシア、北朝鮮など核保有国があるので、eも正しい。

家庭教師のやる気アシストは、神奈川県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。

おかげさまで、昨年度の合格率は97.3%という結果を残すことが出来ました。

高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!

家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!

お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?

お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。

たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?

やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。