今回は、「消化・吸収・排出」について解説します。

皆さんが食べたご飯はいったいどこに行くのでしょうか?

それを説明するのが今回の単元です。

この単元は確実に理解しないとテストで点数を取れません。

と思っている方に向けて、分かりやすく解説します!

まずは、「消化」についてです。

細胞は食べ物に含まれる栄養分から、エネルギーを吸収しています。

しかし、栄養分はそのままだと大きすぎるため、吸収できません。

そこで、消化によって、大きなかたまりである栄養分をばらばらにします。

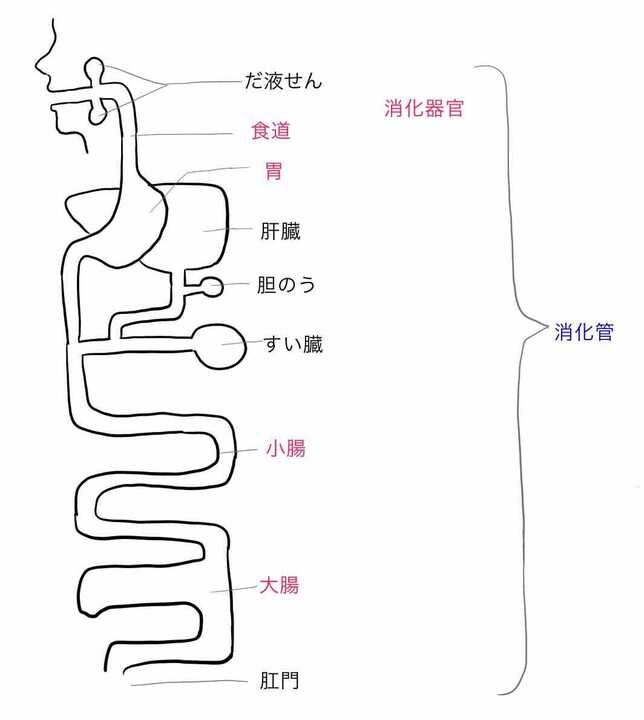

食べ物は口から入ると、

「食道、胃、小腸、大腸、肛門」の順番で移動していきます。

この一本道を 消化管といいます。

消化管には 消化器官が含まれます。

具体的には、食道、胃、小腸、大腸です。

消化器官の位置と順番を左の画像で覚えておきましょう。

また、消化器官では、 消化液が分泌されています。

消化液によって、大きな栄養分を吸収しやすい形に分解して消化します。

このように消化液が栄養分を分解できるのは、

消化液が消化酵素を含んでいるからです。

では、具体的にどのような栄養分を消化しているのか見ていきましょう。

上部の説明があまり理解できていなくても大丈夫です。

今から丁寧に説明します!

食べ物が含む栄養分には、三大栄養素があります。

この三大栄養素の消化はテストによく出るので、しっかり暗記しましょう。

三大栄養素とは、

です。

これらは先ほども言った通り、大きすぎるため、このままでは細胞まで運び吸収することができません。

そこで!

消化器官に含まれる消化液によって、大きなかたまりをばらばらにします。

具体的には、消化液に含まれる消化酵素がハサミのような役割を担い、栄養分をばらばらにします。

消化された栄養分は呼び方が変わるので、セットで覚えましょう!

先ほど栄養分は消化酵素というハサミでばらばらにすると言いましたが、

栄養分の種類によってハサミの種類も変わります。

つまり、栄養分によって関与する消化液・消化酵素が異なります。

次は、この組み合わせをみていきましょう。

ポイントは、

です。これが暗記を複雑にしています。

「どの栄養分が、どの消化器官で、どの消化液や消化酵素で、何に変化するか」をしっかり覚えましょう!

そうすれば簡単に理解できますよ!

ここが苦手でテストの点数を取れない方がとても多いです。

しかし、テストによく出るのも事実です。

しっかりと理解・暗記しましょう!

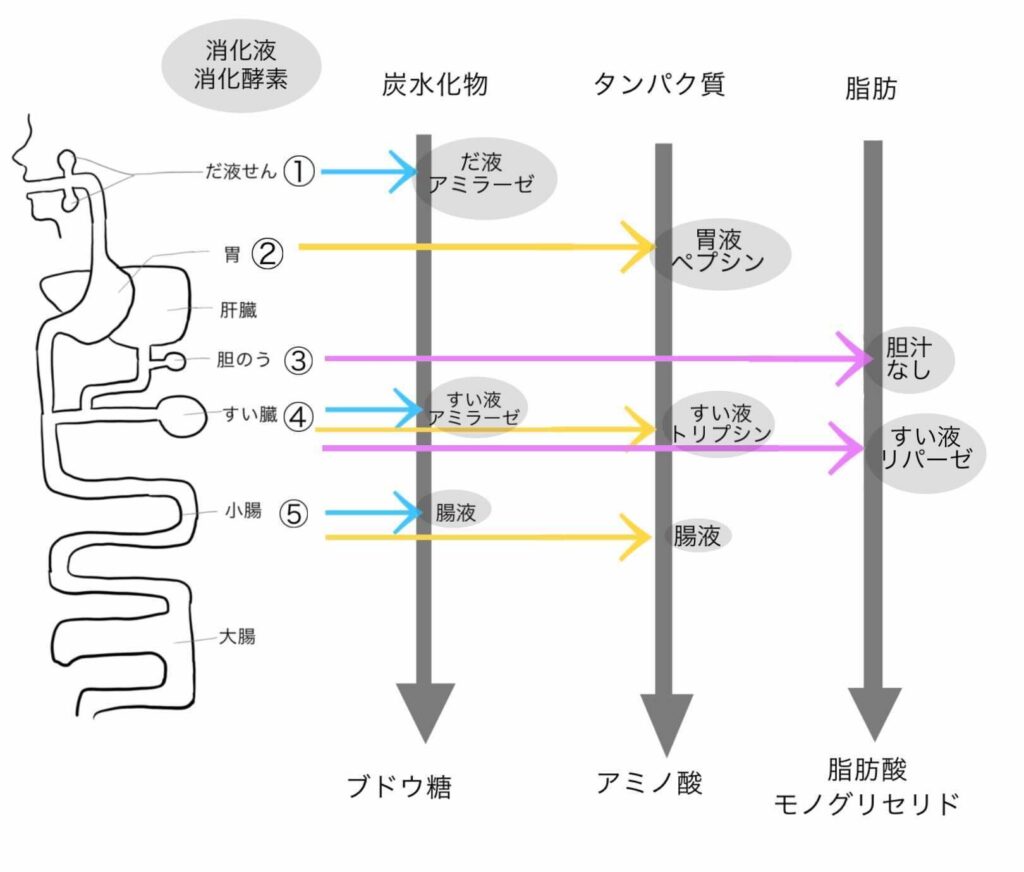

消化管、つまり、食べ物が口から入って、肛門から出るまでの流れで見ていきます。

その過程で、消化液・消化酵素の作用によって、炭水化物(デンプン)はブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸とモノグリセリドに、変わります。

①口では、 だ液という消化液に入っている、 アミラーゼという消化酵素のハサミで、 炭水化物のみが消化されます。

②胃では、 胃液という消化液に入っている、 ペプシン という消化酵素のハサミで、 タンパク質のみが消化されます。

③胆のうからでる、 胆汁という消化液で、 脂肪の消化を助ける。

※胆汁は消化酵素を含まない。そのため、消化はできない。

※胆汁は肝臓で作られ、胆のうに蓄えられる。胆のうで作られるわけではない。

④すい臓では、 すい液という消化液に入っている、 アミラーゼ・トリプシン・リパーゼという消化酵素のハサミで、 炭水化物・タンパク質・脂肪が消化されます。

⑤小腸では、 腸液という消化液で、 炭水化物とタンパク質が消化されます。

分かりやすく表にまとめると、以下のようになります。

これを覚えるだけで確実に点数UPが期待できます!

〇の下は消化酵素の名前です。これも忘れず暗記しましょう。

| 消化液 | 炭水化物を消化するか | タンパク質を消化するか | 脂肪を消化するか |

| だ液 | 〇アミラーゼ | × | × |

| 胃液 | × | 〇ペプシン | × |

| 胆汁 | × | × | ×消化はしないが、消化の働きを助ける |

| すい液 | 〇アミラーゼ | 〇トリプシン | 〇リパーゼ |

| 腸液 | × | 〇 | 〇 |

これで消化は完璧ですね!

では次に消化された栄養分がどこで吸収されるのか見ていきましょう!

消化でできた4つの物質がどこでどのように吸収されるのでしょうか?

吸収は小腸の柔毛で行われます。

柔毛とは、小腸の壁にたくさんある小さな突起のことです。

なぜ小腸の壁は小さな突起(柔毛)がたくさんあるのでしょうか?

→小腸の内側の 表面積を広げ、効率よく栄養分を吸収するため。

柔毛には2つの管があり、その管に吸収されていきます。

管とは、 毛細血管と リンパ管です。

どの栄養分がどの管に吸収されるか必ず確認しましょう!

また、毛細血管は肝臓に繋がっていることも覚えておきましょう!

栄養分はこれらの毛細血管やリンパ管を通って、体全体に運ばれていきます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

吸収された栄養分は、細胞の 呼吸で使用されます。

呼吸をすることでエネルギーを生み出すことが出来ます。

しかし、それと同時に 不要物が発生します。

ここでは、その不要物について説明します。

中学生で習う不要物にはアンモニアがあります。

タンパク質が分解されると、不要物である アンモニアが発生します。

アンモニアは体にとても有毒です。

それを無毒な 尿素に変えているのが、 肝臓です。

肝臓で作られた尿素はじん臓に運ばれて、尿に変えられます。

肝臓とじん臓の働きを分けて、しっかり理解しましょう!

尿素は動脈を通ってじん臓に運ばれ、尿に変えられると学びましたが、その後はどのように排出されるのでしょうか?

尿は輸尿管通って、一時的 ぼうこうにためられます。

たまると、 尿道を通って体外に排出されます。

こうして不要物は体外に捨てられていきます。

尿素は動脈を通ってじん臓に運ばれ、尿に変えられ、ぼうこうに運ばれます。

↓

じん臓に向かう 動脈にはたくさんの尿素があります。

しかし、腎臓を通り、心臓に向かう 静脈には尿素が少ないです。

そのため、腎臓を通った後の 静脈には最も不純物が少ないです。

消化や吸収、排出の仕組みはわかりましたか?

テストによく出る範囲なのでしっかりと確認しましょう!

また、一度覚えれば得点しやすい単元なので、この機会に暗記しましょう!