私たちはが生きている地球はどんな姿をしているのでしょうか?

よく目にする世界地図から学んでいきましょう。

ここでは緯線や経線、色々な世界地図や三大洋と6大陸などを解説していきます。

上の図のような世界地図をよく見たことがあると思います。

この地図の名前は第三章で紹介していきます。

この章は縦横に垂直に走っている線について紹介していきます。

図の横に走っている線を「緯線(いせん)」と呼びます。この緯線によって地球を南北に分けています。

0度が走っている地球の中央を「赤道」と呼びます。

この赤道から北側0~90度を北緯、南側0~90度を南緯と呼びます。

日本の位置は大体北緯30~45度で、イギリスなどが同じ緯度にあります。

縦に走っている線を「経線(けいせん)」と呼びます。この経線によって地球を東西に分けています。

0度が走っている、イギリスのロンドンにあるグリニッジ天文台を通る経線のことを「本初子午線」と呼びます。

この本初子午線から東側0~180度を東経、西側0~180度を西経と呼びます。

日本は兵庫県明石市を通る東経135度が標準経度となっています。

1-2.の経線は時差を求めるうえでもとても重要です。

例えば今、日本にいるあなたとアメリカにいるAさんは時間が違います。こちらが昼なら向こうは真夜中だったりする位違います。

理由は次章で話していきますが、経度を使った時差問題は頻出なので、早速やっていきましょう!

まず最初に鉄板の公式をお伝えします。これも次章で分かりますので今は「へ~」と思って頂ければOKです。

公式:「経度が15度ズレるごとに、1時間の差が生まれる」

これだけ抑えておけば問題は解けます。

(1)日本とイギリスとの時差を求めよ。

(2)日本とインドネシアのスマトラ島との時差を求めよ。(スマトラ島の標準経度を東経105度とする)

(3)日本とアメリカとの時差を求めよ。(アメリカの標準経度をニューヨークの西経75度とする)

(1)1-2でやった通り、日本の標準経度は東経135度です。対してロンドンは本初子午線が通っているので0度です。

つまり経度の差は135度になります。「経度が15度ズレるごとに、1時間の差が生まれる」ので、

135÷15=9なので、答えは9時間となります。

(2)同じ東経どうしの問題です。この場合は純粋に二つの経度の引き算が差になります。※西経どうしも同じです。

つまり経度の差は135-105=30度になります。「経度が15度ズレるごとに、1時間の差が生まれる」ので、

30÷15=2なので、答えは2時間となります。

(3)今度は西経と東経との問題です。この場合は純粋に二つの経度の足し算が差になります。

つまり経度の差は135+75=210度になります。「経度が15度ズレるごとに、1時間の差が生まれる」ので、

210÷15=14なので、答えは14時間となります。

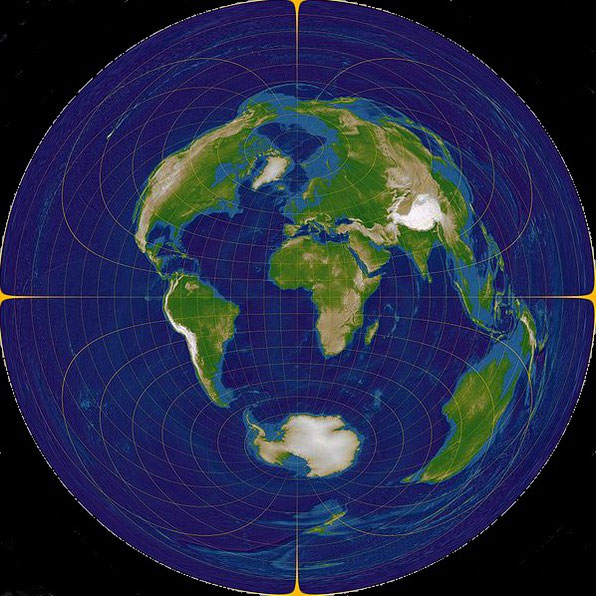

さて、お次は上の画像を見てみましょう。

なんの変哲もない地球儀ですが、この地球儀は地球の傾きを忠実に再現しています。

実は地球は「地軸」と呼ばれる23.4度傾いた軸を元に自分自身や、太陽の周りをくるくる回っています。

これにより昼や夜、季節が生じてきます。それでは見てみましょう!

まずは地球自身の運動です。地球は1日に1回地軸を中心に回転します。このことを「自転」と呼びます。

実は先ほど学んだ公式:「経度が15度ズレるごとに、1時間の差が生まれる」もここから来ています。

24時間で360度動くので360度÷24時間=15度/時間となります。

つぎに、上のような地球儀に太陽を模した光源を当ててみましょう。次に地球儀を回転させると、光が当たる場所と、光が当たらない場所に分かれることが観測できます。

この光が当たっている場所が「昼」、光が当たっていない場所が「夜」になります。

実験をしてみると北極付近のデンマークなどの高緯度地域ではずっと光が当たっているときがあることが分かります。

この時のように、(日本にいると実感が湧きませんが)、一日中太陽が沈まないことを「白夜」と呼びます。

それでは上記で行ったような実験を少し変えて行ってみましょう。

太陽を模した光源の周りを地球儀がくるっと一周するように動かしてみます。

このように地球は太陽の周りを1年かけて1周します。このことを「公転」と呼びます。

さて実験に戻るとこの時も、光が当たる場所と、光が当たらない場所に分かれることが観測できます。

この光が当たっている場所が「夏」、光が当たっていない場所が「冬」になります。

実験をしてみると赤道付近はずっと光が当たっているので1年中夏になっていると言えます。

また、北半球と南半球では季節が逆になることも確認できます。

さて、もう一度地図を見てみましょう。

実は地図にも色々な種類があり、それぞれ特徴があります。

早速代表的なものを見てみましょう!

上記の写真のような緯線と経線が直角に交わっている地図のことを「メルカトル図法」と呼びます。

特徴は地球表面の角度が正しく表されることです。

この特徴から航海図に利用されます。

上記の写真のような地図のことを「モルワイデ図法」と呼びます。

特徴は面積が正しく表されることです。

この特徴から分布図に利用されます。

上記の写真のような地図のことを「正距方位図法」と呼びます。

特徴は距離と方角が正しく表されることです。

この特徴から航空図に利用されます。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

話は変わりますが、地球の海と陸の比率はご存知ですか!?

大体7:3で海の方が多いらしいです。水の惑星と呼ばれるのもさもありなんですね。

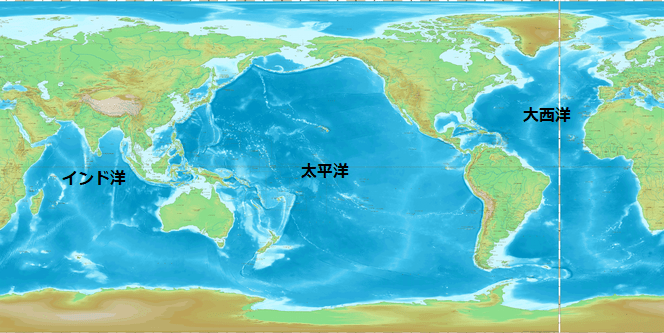

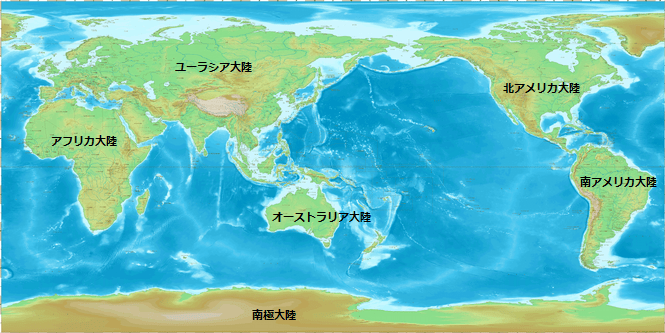

この章では試験によく出てくる、三大洋と六大陸、六大州をまとめていきます。

日本の東側にあり、一番面積の広い太平洋。

アメリカとヨーロッパの間にある、大西洋。

大航海時代の舞台となったインド洋。

①日本も含まれる地球で最も大きな大陸であるユーラシア大陸。

②2番目に大きな大陸であるアフリカ大陸。

③アメリカとカナダがある北アメリカ大陸。

④その南側に位置する南アメリカ大陸。

⑤一番南側にある南極大陸。

⑥もっとも小さな大陸であるオーストラリア大陸。

①日本が含まれるアジア州。

②大陸では一緒のユーラシア大陸だったヨーロッパ州。

③大陸ではオーストラリア大陸だったオセアニア州。

④・⑤・⑥大陸の名前がそのままのアフリカ州・北アメリカ州・南アメリカ州。