前回は日本の地理のうち中国・四国地方を見ていきました。

今回も日本各地の地理について見ていきたいと思います。

第三回目の今回は近畿地方を見ていきましょう!

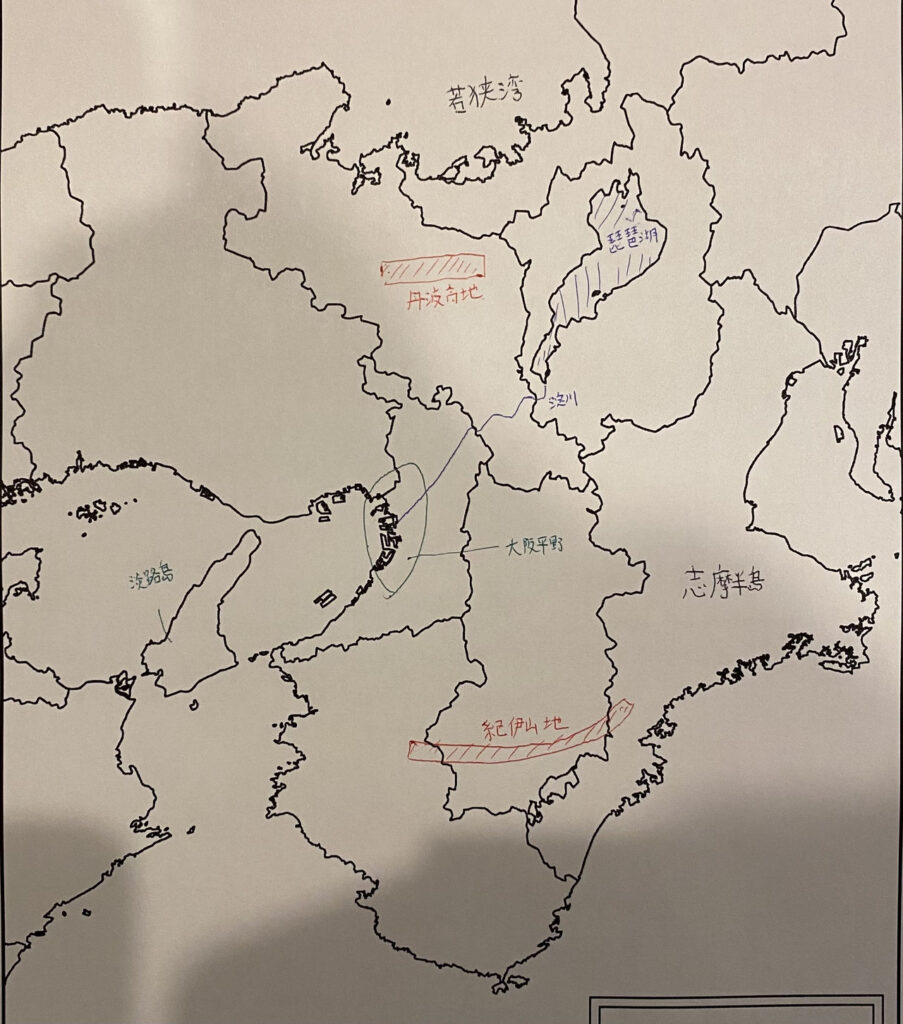

近畿地方の地形を表すと以下のようになります。

特徴としては、南部に紀伊山地が、北部に丹波高地があります。

大阪府には大阪平野が広がり、四国地方との境に淡路島があります。

滋賀県の中心部に日本一の大きさの湖である琵琶湖があり、淀川で大阪湾と繋がっています。

近畿地方の気候は、北部・中部・南部に分けて考えることができます。

北部は北西の季節風の影響で冬に雨や雪が多く、反対に南部では夏に南東の季節風の影響で雨が多いことが特徴です。

中部は南北の山地にはさまれているため、比較的雨が少ない気候です。また、京都や奈良の盆地では夏と冬や昼と夜の気温差が大きくなります。

近畿地方の農業の特徴について場所別にまとめていきます。

志摩半島(三重県)の英虞(あご)湾にて真珠の養殖がおこなわれています。

紀伊山地にて「吉野すぎ」などの良質な木材が採れますが、輸入木材との競争で価格低迷、高齢化などが課題になっています。

姫路(兵庫)~堺(大阪)や和歌山まで広がる阪神工業地帯が存在します。

大阪湾沿岸には輸送に優れることから、鉄鋼や化学などの大きな工場が多く存在します。

内陸部には、中小企業の工場、大企業の下請けも多く存在します。

1970年代から、さまざまな公害が発生しました。

具体的には大気汚染や地盤沈下、赤潮などの琵琶湖の汚染です。

このため、埋め立て地への工場移転、排水や洗剤利用の制限などの対策が進むようになりました。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

近畿地方には京都、大阪、神戸を中心とした京阪神大都市圏(大阪大都市圏)が形成されています。

「古都 京都」と呼ばれ古くに日本の政の中心でした。

奈良時代(平城京 奈良市)、平安時代(平安京 京都市)から発達し、寺院・神社や祭事、美術品などの文化財、西陣織や清水焼などの伝統工芸品が有名です。

年間約350万人の外国人が訪れる国際観光都市となっています。

「港町 神戸」として古くから港町(神戸港)として発展してきました。

1960年代から、ポートアイランドや六甲アイランドを埋め立てて建設し、2006年神戸空港が開設しました。

しかし、1995年阪神・淡路大震災により大きな被害を受けました。

「天下の台所 大阪」として水運に優れ、卸売業を中心に商業都市として発達し、近畿だけでなく、西日本の中心的な都市になりました。1994年に関西国際空港が開港しました。

三都市の発展に合わせて、西宮や芦屋などが衛星都市として発展しました。1960~70年代に千里や須磨などにニュータウンが作られましたが、住民の高齢化などの課題が発生しました。