こちらのページでは天体の1年の動きについて解説していきます。

今回の内容は最近アニメ化もされ話題の作品『チ。-地球の運動についてー』の主題である地動説・天動説とも関連がある分野になります!

イラストや図を用いてわかりやすく解説していくので授業の予習復習や定期テスト対策にご活用ください!

その他のやる気アシストの勉強記事 (理科編) もこちらから見ることができます。ぜひご覧ください!

地球には2種類の運動があります。自転と公転ですね。自転についてはこちらの記事で詳しく解説しています。今回は公転について詳しく見ていきましょう。

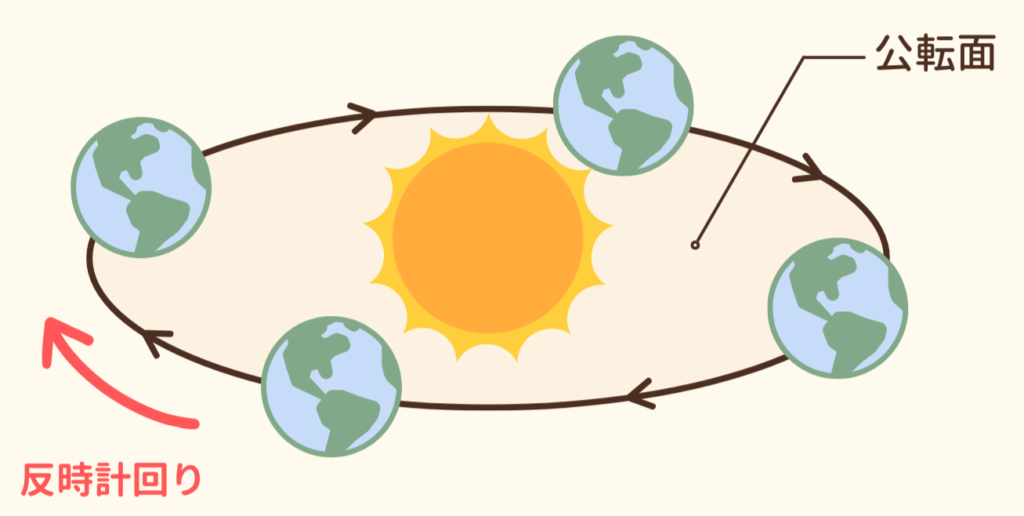

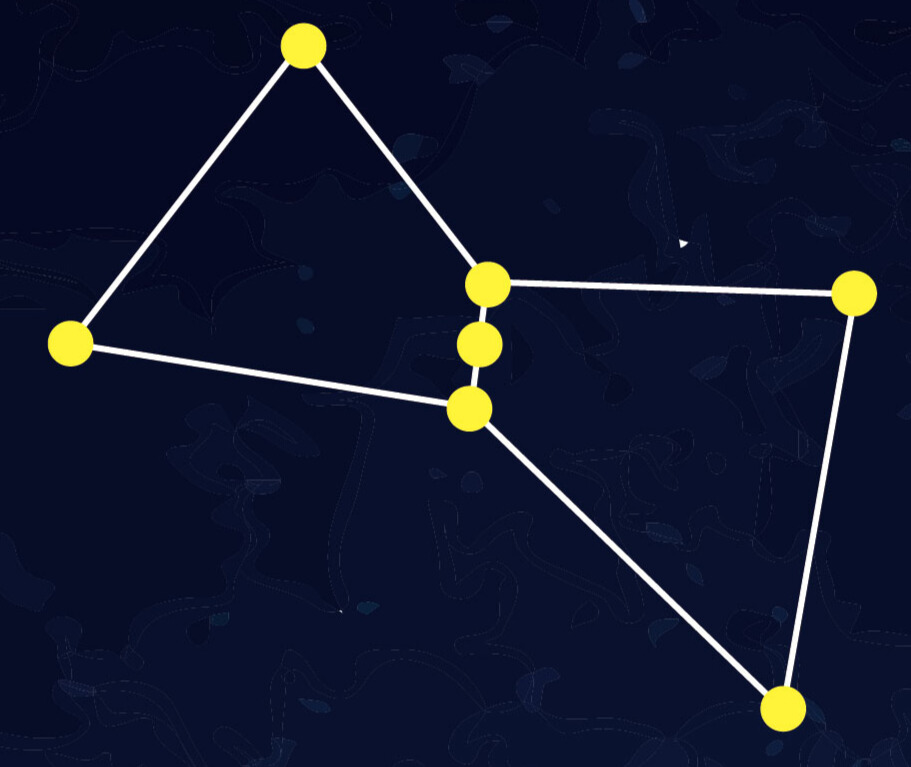

地球の公転とは、地球が太陽を中心に1年で1回転することです。地球の公転は反時計回りです。公転は楕円運動で、楕円の面は公転面とよばれています。図で確認しましょう。

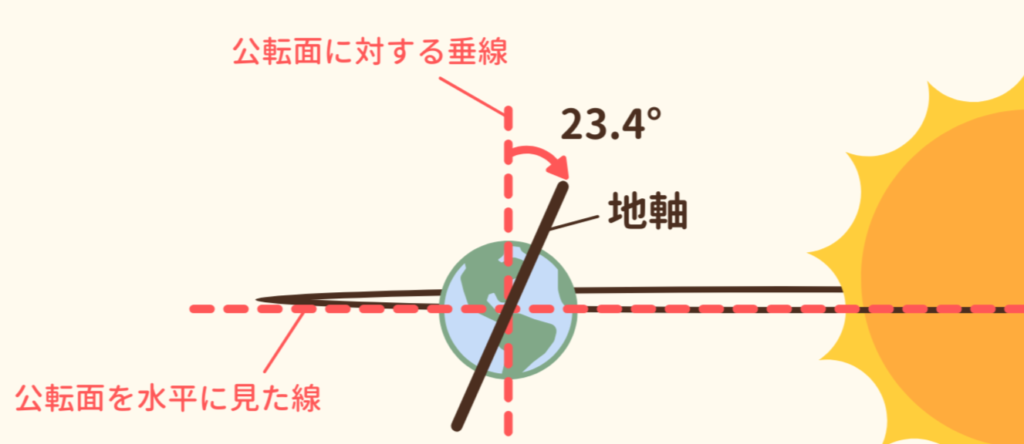

自転の解説の中で地軸について説明しました。

地軸は公転面を水平に見た時に、公転面に対する垂線から23.4°傾いたところにあります。

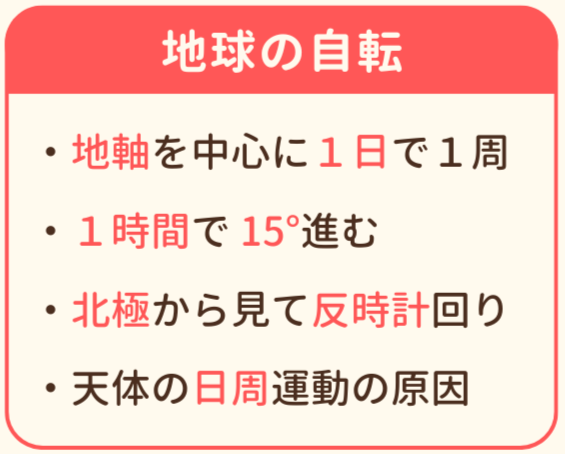

最後に、自転と公転の違いについてそれぞれまとめてみていきましょう。

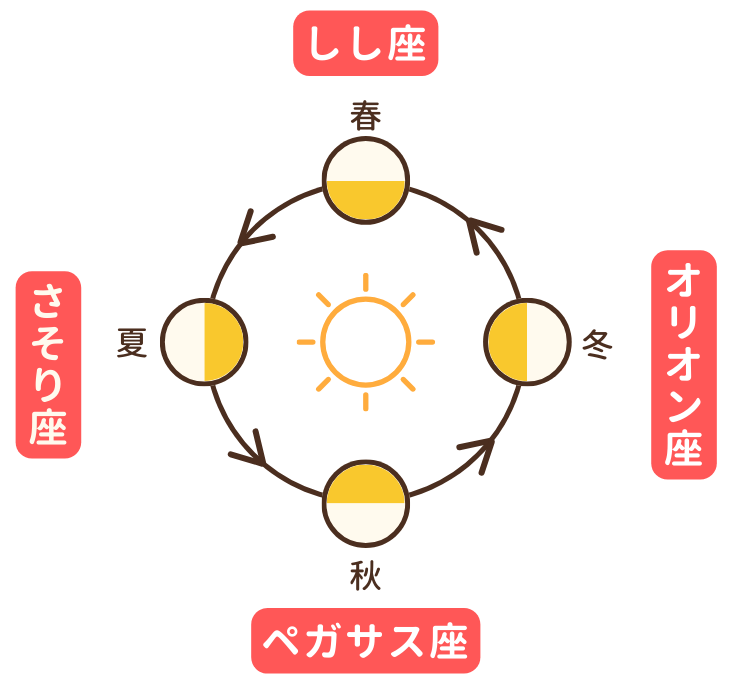

続いて季節によってどのように見える星座が変わるのかについて学習していきましょう。

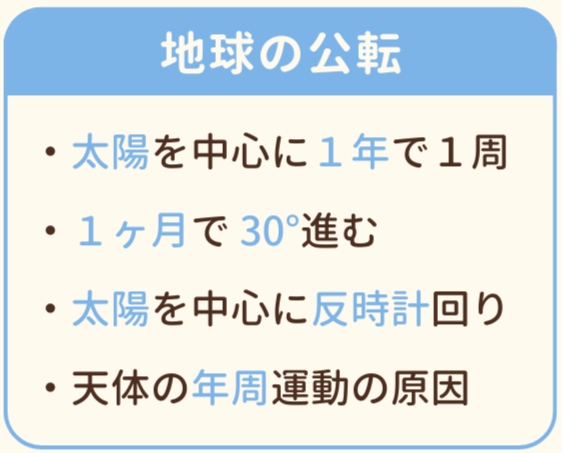

地球に昼と夜があるのは地球の自転と太陽がこのような位置関係にあるからですね。夜には地球と反対側にある星が星座として夜空に現れます。

ではこれに公転という要素を足して考えていきましょう。

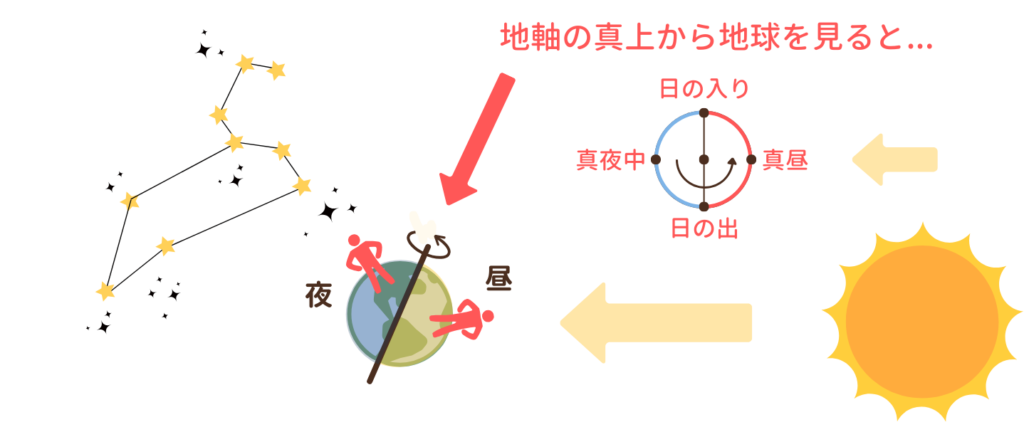

これは地球の公転を上から見た図です。

中心には太陽があり、地球の外側には星座があります。

地球が公転することで、地球には季節が生まれます。(公転と季節の関係性については後で解説します!)

図にある星座は、それぞれの季節の代表的な星座です。覚えておきましょう。

四 季 の 星 座

春:しし座

夏:さそり座

秋:ペガサス座

冬:オリオン座

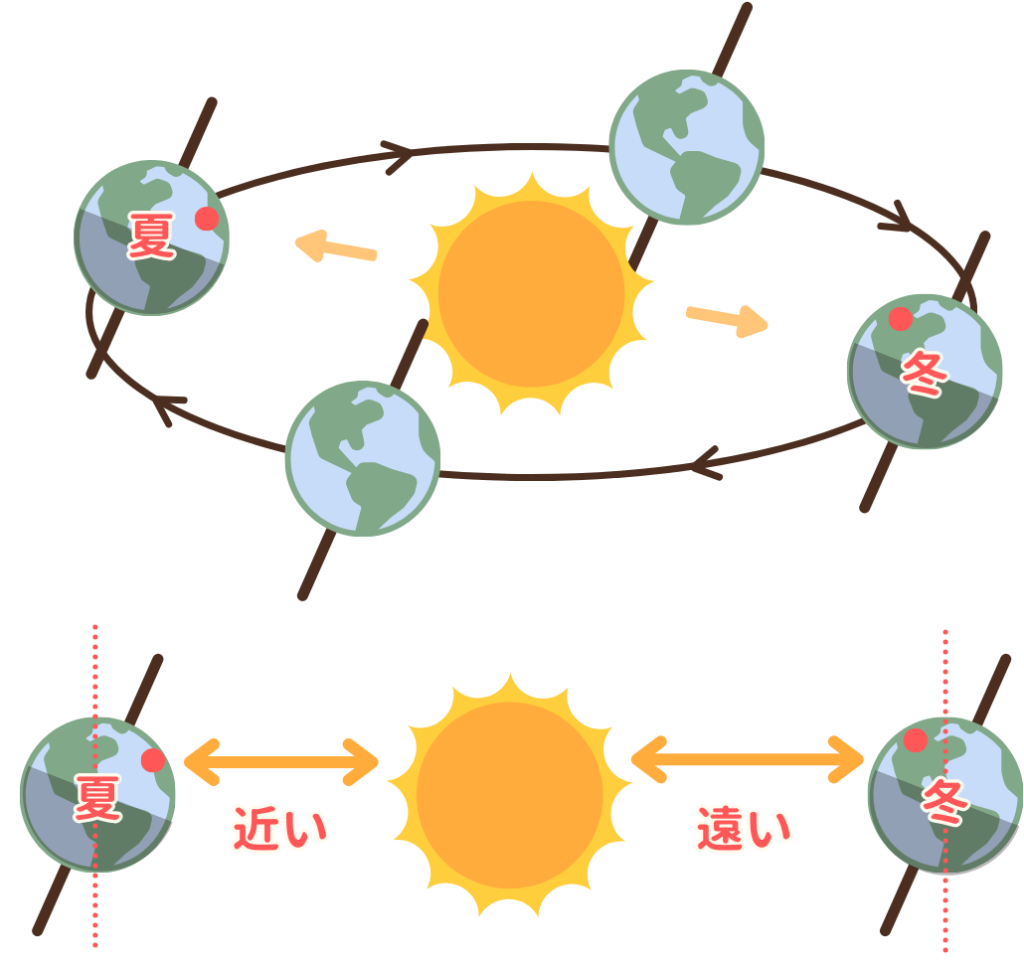

公転によって季節が変わるのは、地軸が傾いているからです。

日本は北半球にあります。そのため、公転の中で北半球が太陽に傾く期間があります。太陽との距離が近くなり気温が上がります。これが夏になります。

逆に、地軸が傾いていることから北半球が太陽から離れる時があります。これが冬になります。

\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/

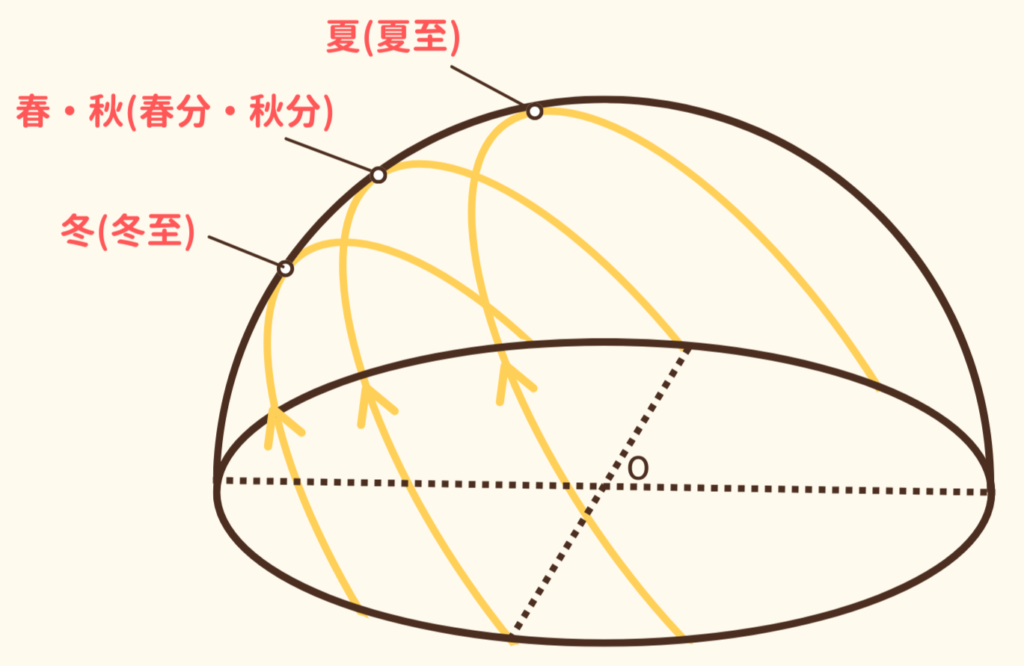

季節が変わるとはつまり南中高度が変化するということです。

次の図のように、最も南中高度が低い時が冬(冬至)であり、最も南中高度が高い時が夏(夏至)となります。

前の章でも説明した通り、南中高度が変化するのは地球が地軸を傾けながら公転しているからです。

この図は天球を横から見たものです。

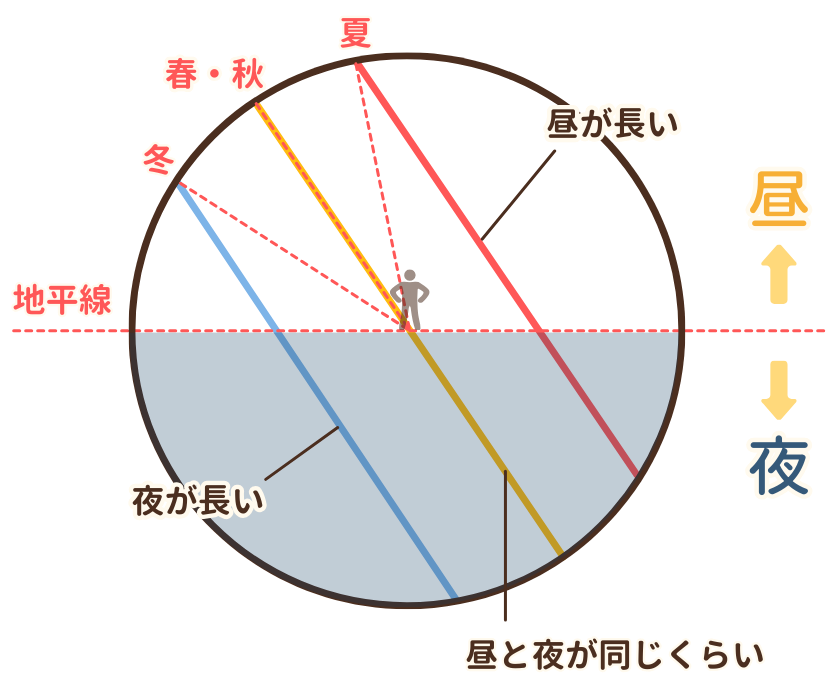

日本では、季節によって日照時間が変化します。夏は昼が長く夜が短く、冬は昼が短く夜が長いですね。

これを天球を通して確認すると、太陽の軌道を表す線が季節によって地平線の下(夜間)にどれだけ入っているかが分かります。

確かに冬は太陽の線が地平線の下に多く含まれていることが分かります。

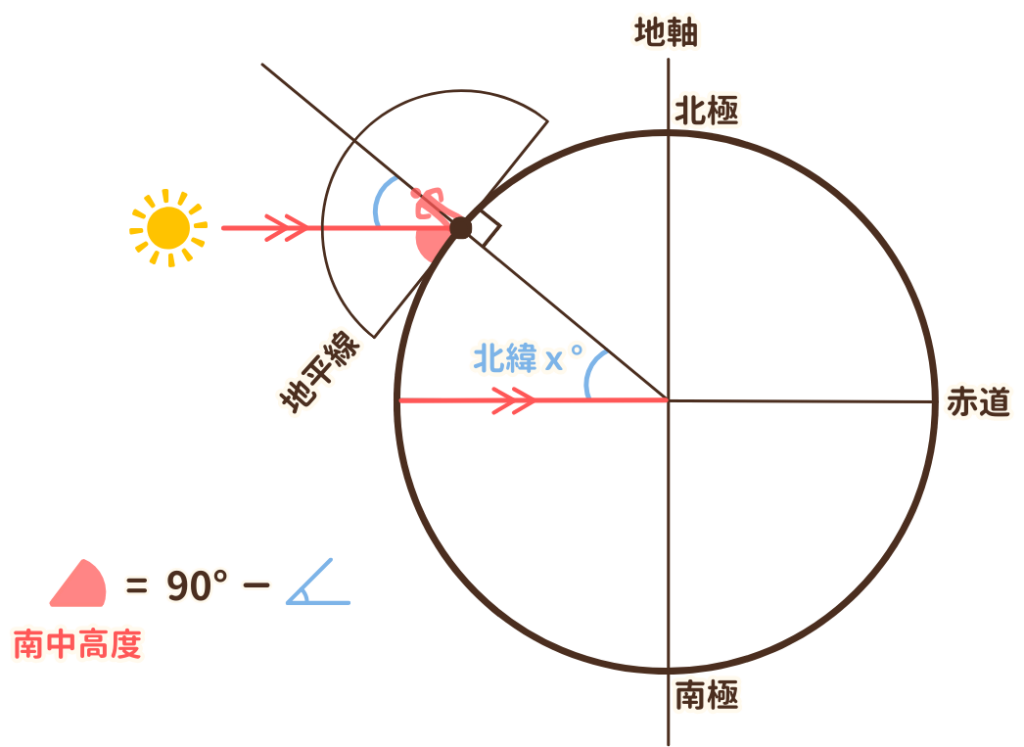

最後に南中高度の求め方について見ていきます。

南中高度の求め方は図の通りです。この図を考えると南中高度を求めることができます。

夏至、春分・秋分、冬至の場合は図から考えなくても求めることができる公式があります。

夏至:90°-緯度 + 23.4°

春分・秋分:90°-23.4°

冬至:90°-緯度-23.4°

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は天体の1年の動きについて紹介しました。その他の理科の定期テスト対策の記事はこちらからチェックしてみてください!他にも様々なお役立ち情報をご紹介しているので、ぜひご参考にしてください。質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください!